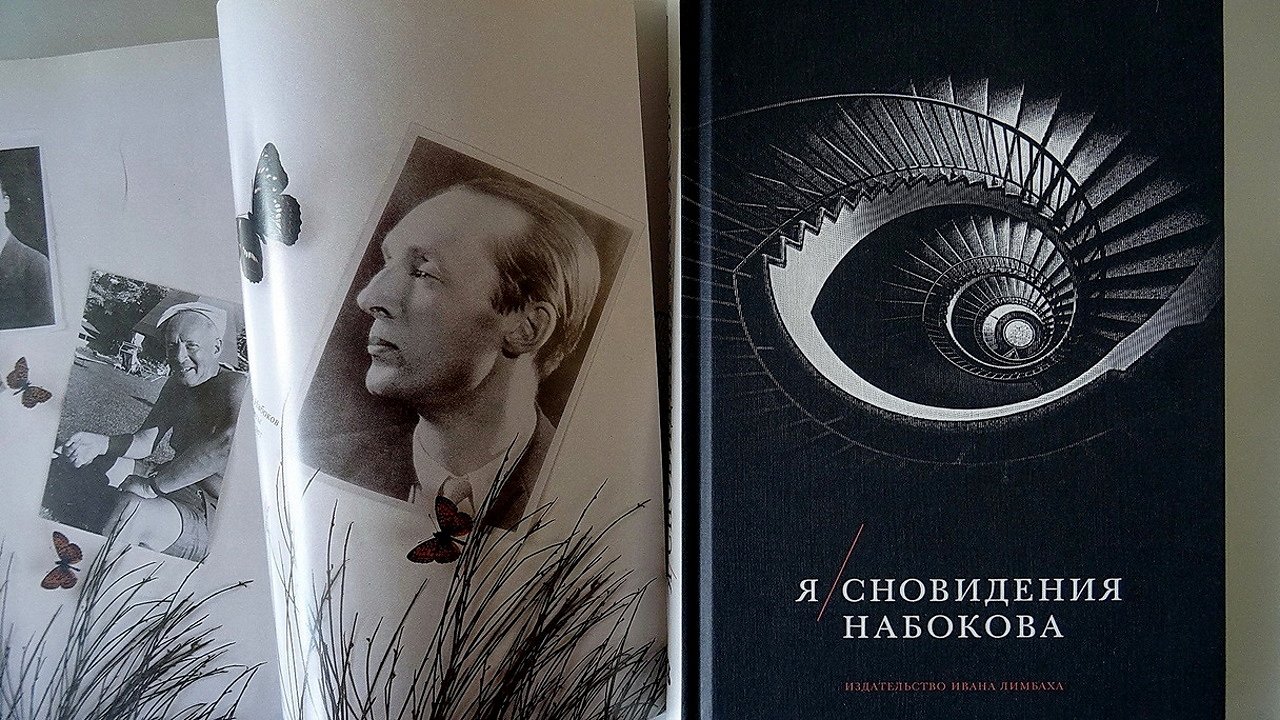

КНИГА

(Издательство Ивана Лимбаха, 2021)

«У сновидца иное чувство времени, и существует теория, что оно может идти от будущего к прошлому, от следствий к причинам». В первой части книги излагается суть теории Джона Данна, автора фундаментального труда «Эксперимент со временем» — «первого научного обоснования бессмертия человека», вышедшего в Англии в 1927 году. Данн утверждал, что «сон без сновидений есть обман памяти», что сновидения состоят из «образов прошлого опыта, смешанных с опытом будущего опыта приблизительно в равных пропорциях» и что, не придавая этому должного значения, мы «сознательно отсекаем свое будущее — уже произошедшее в наших снах». По мнению Данна, сны дают разумное доказательство регрессии времени, а его доводы, по мнению Барабтарло, располагаются над подсознательным Фрейда и под сверхсознательным Флоренского. Так что, по Данну, это очень полезно — фиксировать ночные картинки и размышлять над тем, что они могут означать.

Тема Владимира Набокова заинтересовала — как минимум потому, что он страдал хронической бессонницей, но в основном потому, что «в некотором смысле Набоков был мистик, и идея метафизического проникновения и даже вмешательства в жизнь человека потустороннего мира была близка ему и служила полупрозрачным фоном многих его произведений». Писатель стал записывать увиденное сразу после пробуждения — этого требовали условия эксперимента, — и соединять с фактами реальной жизни. А поскольку пробуждался он бессчетное количество раз за ночь (читаем в дневниковой записи 20 апреля 1973 года: «В первый раз за годы спал шесть часов без перерыва») и та фаза сна, которая оформляется зрительными образами, посещала его чаще нашего, можно предположить, что следовать указаниям Данна ему было и интересно, и вряд ли затруднительно. Правда, продержался он недолго — первую запись сделал 14 октября 1964 года и поначалу прилежно следовал правилам, к середине ноября уже заметно утратил интерес к опыту — вел записи как бы по инерции, «часто не отслеживая их связи с прошедшими или последовавшими событиями», а к концу года все само собой сошло на нет.

«Впрочем, Данн не мог бы желать лучшего экспериментатора, чем Набоков, записи снов которого компактны, но кропотливо точны и полны поразительно свежих деталей. Тем не менее даже Набоков часто не мог обнаружить связи между довольно очевидным для читателя сходством виденного во вне с событием из его прошлой жизни или сочинения, не говоря о будущем». Хотите — отслеживайте, а нас зацепило другое. Например, то, что писатель фиксирует «просмотренное» им самим наравне с тем, что смотрела его жена. Пишет: «Больше всего раздражает, что могу вытащить только самый кончик длинного интересного сна», и мы сравниваем с тем, что говорит о своих снах Вера Евсеевна: она «тщетно пыталась вытащить один из них за кончик нитки». Все совпадает не только по стилю: порой она видит примерно то же, что видел муж накануне ночью. А вот и чудесное: Владимиру Владимировичу грезится, как он диктует по-русски фразу Федора из «Дара» — и при этом осознает, как «она обрадует и удивит В.» Или смотрит «смутный нежный эротический сон», к которому подсоединяет «конец другого: мы с Верой сидим за столом».

Время от времени схематичные «экспериментальные» записи, отнюдь не предполагавшие кропотливой работы над словом, расцвечиваются фразами вроде «когда вошел гостиную, то ступил в брызнувшую на меня черноту» или «в кружочке света мне видится завтрашний утренний разговор»: Набокову, четырежды номинанту на Нобелевскую премию по литературе, хранить верность суховатому стилю мешал сочинительский дар. Впрочем, пояснения в скобках свидетельствуют о том, что он был не прочь опубликовать эти свои заметки, придав им литературную форму, — иначе зачем ему упоминать тот факт, что Вера Евсеевна не курит? Так что «Дневник сновидца» мог бы выпустить в свет он сам — просто не успел упорядочить рукопись. И если такая неупорядоченность для вас — знак особой правды о писателе, то книга явит вам пусть не нового Набокова, зато чуть другого, не отредактированного им самим.

В качестве любопытных особенностей своих ночных видений писатель отмечает «словесные подробности», «довольно продолжительный, довольно ясный, довольно логический мыслительный процесс» и то, что там «много незнакомцев — иные почти в каждом сне». То есть в каком-то смысле он сочиняет собственные сны, пользуясь особым языком, и наполняет их вымышленными персонажами. Его посещают «чрезвычайно сложные — иногда даже разноязычные — рифмы», он видит то «обтрепанный клочок другого сна», то «хороший “художественный” сон», то «несколько неприятных снов и сончиков», то их «славную мешанину», так что приходится «просыпаться на вопросительном знаке».

Сны выявляют подсознательное, и отслеживая, о чем они, писатель, по сути, рискует узнать, что его волнует на самом деле. В 1926 году в ответ на предложение назвать самый памятный сон Набоков ограничился одним словом: «Россия».

В карточках, на которых по-английски записан весь его «Дневник сновидца», то и дело возникают слова на русском: «великое», «великолепное». Возникают родные картинки: «Вот-вот пойдет дождь, но я понимаю, что для русского это прекрасная погода для рыбной ловли». Слышатся чьи-то слова: «Я не люблю его “Лолиты”, но как хорошо он описывает русский пейзаж!», бродят «артисты-красноармейцы», а «в шезлонге сидит, откинувшись, очень старый, болезненного вида, вспотевший Лев Толстой».

Вся вторая часть данной книги состоит из записей — числом 64 — снов Набокова и его жены, датированных осенью 1964 года. В третьей части приводится описание снов в дневниках и письмах писателя (они не зависели от эксперимента и были сделаны и до, и после него), в четвертой собраны сны из книг, а завершается все трактовкой Набоковым времени как «сложного сотрудничества памяти и воображения, когда провидческое граничит с пророческим». «Данн с радостью напечатал бы новое издание своего «Эксперимента» только для того, чтобы включить этот невероятный пример»: 17-летний Набоков видел во сне дядю, оставившего ему состояние. Перед смертью дядя Василий пробормотал: «Я вернусь к тебе как Гарри и Кувыркин». А через 42 года кинокомпания Харриса и Кубрика купила у автора права на постановку фильма по «Лолите» за крупную сумму. «Вот и оказалось, что сон Набокова был не причиной, но следствием более позднего события с Кубриком. Это самый поразительный из известных мне примеров того загадочного явления, которое, в подражание смелому предположению Флоренского, можно бы назвать возвратной перспективой временного пространства, то есть старый сон Набокова оказывается следствием позднейшей истории с Кубриком».

«Приводимые здесь отрывки снов из писем Набокова к жене предполагали одного читателя и потому оформлены с большим тщанием» (мы вновь растрогались: как Набоков относился к своей В.!) «Что же касается нескольких сновидений, которые он вставил в свои мемуары, то они написаны с тем же искусством, что и его романы, но с той разницей, то это действительно сновидения». Стало быть, получив одну только эту книгу, мы получили многое и сразу — и «экспериментальный» исходник, и дневниковые записи на нужную тему, и литературный итог — то, какими сны предстают в романах и рассказах.

Мы убеждаемся, насколько тексты близки к писательской реальности как таковой. Набоков пишет о себе: «Я всегда сплю на правом боку», а Барабтарло тут же дает выдержку из романа «Пнин», герой которого «никогда не пытался заснуть на левом боку, даже в те удручающие часы ночи, когда страдающий бессонницей мечтает о третьем боке, испробовав оба своих». И вновь из «Дневника сновидца»: «Странно, что отец, который всегда был так добродушен и весел, в моих снах всегда хмур и угрюм». А теперь из «Дара»: «Отец часто являлся ему во сне, будто только что вернувшийся с какой-то чудовищной каторги».

Эксперимент Набокова предварял последнюю серию его произведений, созданную в Монтре, и, вполне вероятно, дал начало роману «Ада» (1969). Пометки в «Дневнике сновидца» свидетельствуют, что писатель перечитывал эти свои записи, когда работал над «Адой», и даже поместил черновики романа в том же альбоме, что и записи сновидений. Одно вообще рождается из другого: «Он заснул только что и, как это иногда бывает, проснулся именно оттого, что уснул» («Венецианка»); «К тому же я давно свыкся с мыслью, что называемое снами есть полудействительность, обещание действительности, и ее преддверие и дуновение, то есть что они содержат в себе, в очень смутном, разбавленном состоянии, — больше истинной действительности, чем наша хваленая явь, которая, в свой черед, есть полусон, дурная дремота» («Приглашение на казнь»)... И так всю четвертую часть книги, в которой персонажи видят сны гораздо более разнообразные, чем писатель. Потому что он — писатель.

Владимир Набоков:

«Метаморфозы во снах так же обычны, как метафоры в стихах».

«Ничто в этих бессвязных видениях… не может быть истолковано как нечто, поддающееся расшифровке каким-нибудь знахарем».

Галя Димент, американский славист, набоковед, историк литературы:

«Поразительные записи снов бесценны. Они показывают нам уязвимого, незащищенного и подлинного Набокова».