ПЕРСОНА

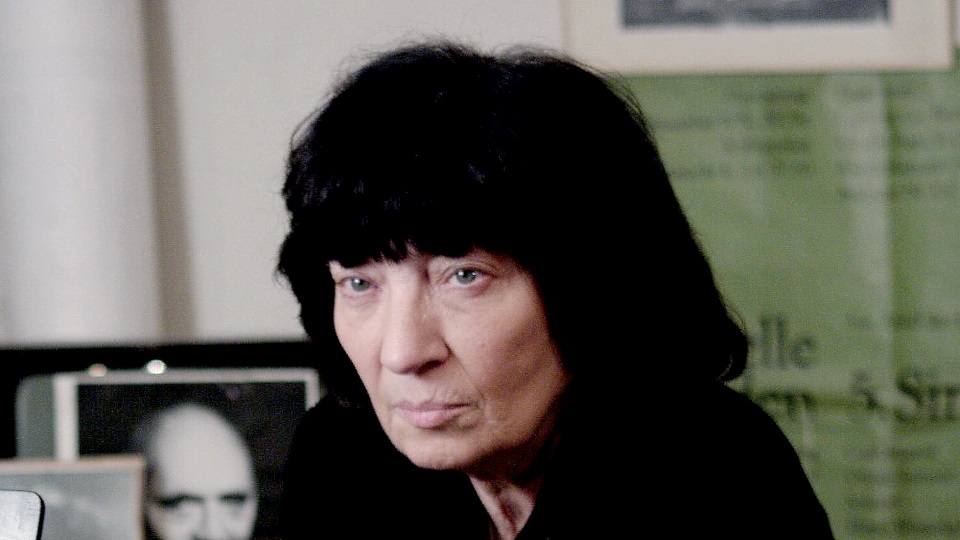

Элисо Вирсаладзе (1942, Тбилиси) — пианистка, народная артистка СССР, профессор Московской государственной консерватории им. Чайковского. Училась в Тбилисской консерватории у своей бабушки А. Д. Вирсаладзе, в аспирантуре Московской консерватории, где её педагогами были Г. Г. Нейгауз и Я. И. Зак. В 17 лет стала солисткой Тбилисской филармонии, в 19 получила бронзу на II Международном конкурсе имени Чайковского в Москве, в 24 выиграла IV Международный конкурс имени Шумана в Цвиккау. Работала с такими дирижёрами, как Кирилл Кондрашин, Рудольф Баршай, Евгений Светланов, Юрий Темирканов, Риккардо Мути, Курт Зандерлинг, Курт Мазур, выступала в камерных ансамблях со Святославом Рихтером, Наталией Гутман, Олегом Каганом, Виктором Третьяковым. Среди её учеников — лауреаты крупнейших международных конкурсов Б. Березовский, А. Володин, Е. Воскресенская, Я. Кацнельсон, Д. Шишкин и многие, многие другие.

«Техника у ней совершенная и поражает. Она ставит масштабы пианистам», — писал Святослав Рихтер в своем дневнике про Элисо и «масштабы» явно относил не к технике, а к личности. Много ли на свете членов жюри, которые не подпишут итоговый протокол конкурса в знак протеста против решения, которое кажется им несправедливым? Много ли профессоров, готовящих для своих студентов обеды? Много ли востребованных исполнителей, чуть ли не с самолета несущихся в класс — преподавать? Много ли артистов, которым вручаешь сердце с первой ноты и даже вздохнуть боишься, чтобы ненароком какой нюанс не пропустить?..

Элисо Вирсаладзе — 77, но она и близко на свой возраст не похожа, ни за роялем, ни в жизни. Тем не менее — связывает собой эпохи, как нитью: бабушка ее, Анастасия Давидовна, вступительные экзамены в Санкт-Петербургскую консерваторию сдавала двум великим, Римскому-Корсакову и Глазунову (поставили 5 с плюсом), сама Элисо Константиновна не только у бабушки в Тбилисской консерватории училась, но и у Генриха Нейгауза уроки брала, аспирантуру в Москве у Якова Зака оканчивала... В 1959 стала лауреатом своего первого международного состязания — в Вене. В 2019-м привела к лауреатству на Конкурсе имени Чайковского в Москве своего студента Дмитрия Шишкина. И это лишь две точки в ее пути — который не только длиной поражает, но и красотой.

— Всегда хотела спросить: Симон Вирсаладзе вам родственник?

— Дядя мой.

— Каково это — быть родом из знаменитой семьи? Ответственность никогда на плечи не наваливалась, не зашкаливала?

— Я никогда не считала свою семью знаменитой. Это я вам говорю с полной ответственностью. Разве что квартира у нас была на территории больницы, где когда-то мой дедушка был главным врачом. И мебель была очень красивая, да, но такая потрепанная и старая, что, когда я садилась в кресло, все пружины в меня вонзались...

Я знала, что часть этой квартиры была, так сказать, отобрана после того, как моего дядю Давида забрали без права переписки в 38-м году. Бабушка до конца своих дней верила, что он жив, хотя, конечно, его через два месяца после ареста расстреляли. Родители очень старались мне внушить лояльность ко всему, что меня окружало, но я с детства понимала, что было что-то ужасное.

Я знала, что другой мой дядя, Симон, — очень хороший художник, что он и в Ленинграде был главным сценографом в Кировском театре, и потом уже в Москве с Юрием Григоровичем все постановки в Большом делал... Знала, что моя бабушка — профессор консерватории... Но она была очень скромна. Никогда ничего из себя не строила.

— Вас бабушка учила. А вы бы взялись учить совсем-совсем родных и близких?

— Нет. Я, например, дочку не учила сама, хотя она была очень одарена. Есть вещи, которые я считаю очень рискованными. (Смеется.) И бабушка не хотела меня учить очень долго. Пока не увидела, что я без этого не могу. Я все время играла, по двенадцать часов за инструментом сидела. Это для меня было такое времяпрепровождение хорошее, в удовольствие и радость.

Думаю, бабушка была очень мудрая женщина. Понимала, что чем больше она будет говорить, что мне надо делать, тем меньше я буду это делать. Так что она вообще меня не заставляла. Очень хорошо помню экзамены в начальных классах: за гаммы у меня было «четыре».

Я ненавидела эти гаммы, октавы, терции, сексты, децимы, арпеджио, не хотела над техникой работать.

Справедливо мне четверки ставили. Причем ставили ученицы моей бабушки, которые преподавали в школе. И бабушка никогда не сопротивлялась. Но однажды сказала: представь, у тебя есть что-то драгоценное, золото какое-то. (Я, правда, украшения не любила и до сих пор не люблю.) Ты идешь по мосту и все самое дорогое, что у тебя есть, бросаешь в воду. Понимаешь? Вот так, если не будешь заниматься, все упустишь.

— Вы начали преподавать в Московской консерватории в 1968 году...

— Даже в 67-м.

— ... юная и совершенно прекрасная. В вас же студенты влюблялись, наверное, направо и налево. Это не мешало педагогическому процессу — ваша молодость и красота?

— Нет! Ну что вы. Я даже не думала об этом.

Я считала себя уродиной и никогда в жизни не представляла, что в меня может кто-то влюбиться.

Так что ерунда полная. Я просто была аспиранткой, и когда Яков Израилевич Зак, мой профессор, сказал, что я должна согласиться на то, чтобы начать преподавать, это было очень лестно. Московская консерватория тогда была — ну я не знаю... Да, Нейгауза уже не было в живых, Александр Борисович Гольденвейзер тоже скончался, и Фейнберг, но было следующее поколение — Оборин, Мильштейн, Флиер и так далее…

— Тоже ничего себе.

— Да-да, вот именно. И вторая причина была еще в том, что в то время нельзя было находиться в другом городе, если у тебя нету постоянной прописки, а тут маячила прописка. Возвращаться в Тбилиси я, конечно, не хотела.

— Почему?

— Маленький город. Все друг друга знают, безумное количество каких-то сплетен... Если ты молод и у тебя максималистские взгляды — очень трудно жить. Это ложное, возможно, чувство, потом уже по-другому это видишь, но в начале — нет, и такое чувство — оно у меня было: что надо уехать туда, где на тебя никто не смотрит. Как ни странно, ты гораздо менее одинок в огромном чужом городе, чем там, где ты окружен знакомыми.

— Женщинам-музыкантам сложно было в те годы строить карьеру? Вы никогда не чувствовали эдакого снисходительного отношения — мол, пусть пока побалуется, а потом замуж, к плите?

— Нет, ни разу. Я об этом даже не задумывалась, честно говоря. Вообще считалось, что смешно это — делить на мужское и женское начала в жизни. Как шахматист и шахматистка. В шахматах я, допустим, понимаю. В музыке… Кстати, да. Например, я не люблю женщин-дирижеров. Вот сейчас я пришла к этой мысли. Это очень субъективно и, наверное, безумно несправедливо. Но это так. Ну не люблю, что делать.

— Для вас важно, как вы выглядите на сцене? Чисто по-женски?

— Ну конечно, нет. Я терпеть не могу думать о том, что надеть. Я, слава Богу, нашла выход. Я даю то, что люблю, портнихе, и она мне делает точно такое без всяких примерок. Это очень удобно!

— Но хотя бы в молодости вас заботило, в каком платье вы к инструменту на публике выходите?

— Даже в молодости! Нет — абсолютно! Единственная забота была, когда меня поставили на высокие каблуки: не упасть!

— Кто это вас поставил на каблуки?!

— В 1959 году, когда я в первый раз выступала в Вене на конкурсе, нам всем комсомол сшил бесплатно платья и дал путевку в магазин — по-моему, свадебный, для молодоженов, — где мы могли выбрать себе туфли. У Наташи Гутман было голубое платье, у меня — белое, в котором я, кстати, играла через несколько лет на Конкурсе Чайковского. Венское платье, как я говорила.

— И как играется на каблуках?

— У меня сейчас нет, конечно, бешеных таких, высоченных… Ну — нормально, нормально. Уже привыкла.

— Возраст, накопленный опыт — это для исполнителя ценный багаж или тяжкий груз, который хочется порой бросить, да не получается?

— Я на своем примере только могу сказать. Я очень люблю рояль. Это инструмент, благодаря которому я могу воплощать все то, что было написано многие века тому назад. Он имеет невероятные возможности, неисчерпаемые. Скрипка, виолончель — это все-таки другое. А рояль как оркестр. И, исходя из этого, невозможно сказать: ах, ну хватит. Ты каждый раз что-то новое открываешь в том же Шумане, в том же Шопене, в том же Прокофьеве и так далее. И каждый раз находишься в плену этого волшебства — именно рояльного. Это процесс, который нельзя остановить.

— Концертирующему пианисту снятся повторяющиеся кошмары? Смазал пассаж, вышел на сцену голый, текст забыл?

— Конечно! Хотя нет. Не столько снится, сколько наоборот: когда я просыпаюсь, у меня страх — куда я опоздала?! На какую репетицию, на какой концерт?! Куда я должна была прийти и не пришла?! Какой сегодня день вообще? Консерватория? Занятия?.. А, слава Богу, нет, все нормально. Вот это бывает. (Смеется.)

Кстати, был совершенно гениальный кошмарный сон однажды. Что я должна дирижировать всеми девятью симфониями Бетховена.

И у моей большой подруги, очень дорогой мне Натальи Гутман, — у нее был такой же точно сон. Что она должна петь в опере и Клаудио Аббадо ее уже ждет на репетиции. «А я стою, говорит, у зеркала, и пою почему-то — «Меня зовут Мими». Я, говорит, была в таком ужасе! Потом, говорит, проснулась и стала думать: почему именно петь?» А я — почему именно дирижировать?..

— Вот вы дружите с Гутман — она виолончелистка. А дружба между пианистами — естественное явление или, скорее, исключение из правил?

— А какая разница? Просто

разные пианисты бывают. Я с некоторыми не стала бы дружить, даже если бы они были, допустим, физиками.

Дружба — отклик душевный в другом человеке. Это редкость огромная, мне сильно повезло, что мы с Наташей с 16 лет дружны, я страшно судьбе за нее благодарна. Это и чисто профессионально для меня было колоссальным счастьем. Я не встречала ни одного такого музыканта на своем веку — она как будто вырастала из виолончели. И наоборот — врастала в нее. Такого слияния с инструментом я ни у кого не видела. Ни у Ростроповича, ни у других больших виолончелистов. Это было что-то феноменальное.

— «Сколько бы мы ни играли, быть довольным сыгранным невозможно», — сказали вы в одном интервью. А быть довольным собой? Так, что на крыльях со сцены унестись? Бывало?

— Бывало, конечно. Просто очень редко. И слава Богу! Представляете, если это было бы все время? Это невозможно. Знаете, я обожаю Театр Виктюка. Из-за того, что он находится рядом с моим домом, я туда хожу, как только время позволяет. Пешком. Я его открыла для себя очень поздно, этот театр, спектакль «Служанки», который был поставлен еще в 80-е годы, впервые увидела совсем недавно. И я удивляюсь: как актеры, которые уже миллион раз играли одно и то же, играют будто в первый раз?!

— Вероятно, примерно так же, как и вы.

— Кстати, если бы этого мне не было дано, — свежести восприятия музыки, — я не играла бы больше.

— Какой момент концерта для вас — самый важный, самый любимый? Тишина перед? Стоячие овации после? Установление контакта с залом? Игра как таковая?

— Все-таки самое важное — играбельность. Вот это вот очень неправильное слово. Когда тебе играется, и ты не знаешь, почему, и не находишь этому объяснения. Иногда ведь играть приходится через силу, заставлять себя. Особенно после больших перелетов, когда надо каким-то образом адаптироваться к смене часовых поясов и на следующий день уже давать концерт или репетировать. Но тут психологический настрой колоссальное имеет значение.

Я все время вспоминаю случай с нашим совершенно гениальным штангистом, которого я обожала, — Юрием Власовым. Он побеждал всех и всегда. И у него был соперник, тоже из Советского Союза, который ему сказал перед последним броском к золотой олимпийской медали в Токио, что все, я на этом заканчиваю, килограммы не прибавляю. И я, говорит Власов, успокоился. И это был единственный раз, когда он проиграл. Даже спортсменам — да что там, именно спортсменам, конечно, — нужна психологическая подготовка. Сейчас я уже менее увлекаюсь, а было время, когда я ни одного матча по большому теннису не пропускала — трансляции, естественно. У меня были любимчики и так далее. И вот я, наблюдая за решающими матчами, понимала, насколько сильно это давление — что ты должен победить. Это невероятный груз.

Вроде бы все идет замечательно, но в какой-то момент что-то соскакивает, и ты проигрываешь. И в музыке такое бывает.

Концентрация — ее тоже нужно нарабатывать.

— Кстати, о спорте. На некоторых международных соревнованиях конники выступают на лошадях, которые им выпадают по жребию. Мне кажется, это напоминает ситуацию с пианистами, которые никогда не знают, какой инструмент им достанется на концерте.

— К этому привыкаешь.

Советское время нас так закалило! Потому что попадались не только рояли, но и пианино.

И мне предлагал некий художественный руководитель филармонии — не буду рассказывать, какой это был город украинский: а хотите, если вам не нравится инструмент, мы вам поставим галочку? Что вы будто бы сыграли? Ну и все, перечислю я этому вашему Росконцерту или Москонцерту, что надо. Я говорю — вы понимаете, я специально организовала себе эту поездку, потому что мне нужно обкатать программу. Так что мне все равно, пианино или рояль — буду играть. Он был очень раздосадован этим обстоятельством.

— Музыкант может пройти свой путь без потерь?

Без потерь, я думаю, не только в музыке — нигде невозможно. Без потерь, без депрессий, без каких-то жизненных обстоятельств, которые не позволяют тебе быть уравновешенной и внутренне собранной, как обычно. И если у кого-то дорога все время зеленая — значит, он, мягко выражаясь, очень глуп. Но, кстати, что мне очень помогло преодолевать тяжелые моменты, так это преподавание. Когда ты сам с собой находишься и сам за себя отвечаешь — одно дело. Но когда ты за других должен быть ответственным, это не позволяет расслабляться.

— «Я больна преподаванием, для меня это важно — потратить время на молодежь, научить их, открыть им что-то». А есть что-то, чему вы учитесь у своих студентов, что вы у них берете?

— Я всегда что-то беру. Постоянно. И от каждого разное. Это естественно. Просто самое главное — любить преподавать. То, что я очень редко вижу в жизни. В последнее время стали очень многие именитые музыканты, особенно на Западе (потому что в России — что там вообще платят педагогам, ерунду, практически вы преподаете бесплатно), соглашаться на профессуру только потому, что имеют от этого стабильный заработок. Концерты ведь могут быть, а могут и не быть. И это превращается в дежурное блюдо — преподавание. То есть формальность стопроцентная. Вот этого я не принимаю вообще в людях, потому что это нечестно. И когда возвращаюсь откуда-то, на следующий же день иду в консерваторию преподавать, несмотря на то что моя дочка всегда очень за меня волнуется. Студенты же не виноваты в том, что я гастролирую. Они ждут уроков.

— Вы можете назвать себя бескомпромиссным человеком?

— К сожалению, да. (Смеется.) Я была бы счастлива быть другой. Но не дано, что делать. Такой уж меня мама и папа, бабушки и дедушки породили. И мало того, что с компромиссами у меня большой спор, я еще и не дипломатична. Это тоже очень плохо.

— Что вас больше всего раздражает и расстраивает в современном мире?

— То, что сделалось с Москвой сейчас! Сужение улиц, невероятно широкие пешеходные тротуары. Я с этим сталкиваюсь ежедневно. Приезжаю в консерваторию на такси — а мне говорят, высаживайтесь быстрей, здесь нельзя стоять, штраф 3 000 рублей. И это во всем городе так!

— А что радует?

— То, что я по-прежнему нахожу в себе большую любовь к музыке.

У меня такие же мурашки по коже, как в 11 лет,

когда я в первый раз играла с оркестром Третий концерт Бетховена. Представляете, до сих не привыкла… А еще радует, что и сегодня есть талантливые молодые люди, и им просто нужно немножко помочь.

— Что бы сказали себе 16-летней?

— Будь терпеливой.

Терпение — часть нашей профессии.