— Владимир, вы бывали раньше в Риге?

— С пяти до 15 лет я каждый год выезжал сюда из Москвы на все лето с мамой и бабушками. В самом моем нежном возрасте к нам еще приезжал дед, чтобы навестить свою родню. Благодаря ему

я видел одного из знаменитых латышских террористов, социал-демократа Христиана Яновича Треймана, который до Октябрьской революции по взятию банков приближался к Кобе (партийная кличка Иосифа Сталина — М.К.).

Он попал в тюрьму за ограбление, потом его забрали в армию, он стал латышским стрелком, после революции служил в органах госбезопасности в Москве, а выйдя на пенсию, переехал обратно в Ригу.

— А кто же был ваш дед?

— Эйхманс Роберт Адамович, псевдоним Владимир Михайлович Троицкий. С 1918 по 1920 годы он имел высокий чин в ВЧК, а потом, по рассказам бабушки и мамы, уехал в Среднюю Азию. Как я понимаю, участвовал в советском проекте, аналогичном немецкому Ahnenerbe (согласно Википедии, организация в Германии в 1935—1945 годах, занимавшаяся изучением традиций, истории и наследия германской расы с целью оккультно-идеологического обеспечения Третьего рейха. — М.К.).

Я не могу сказать, куда точно его откомандировали, скорее всего, путешествовал в районе Памира. Во всяком случае, я лично видел письма Роберта Адамовича из Туркестана. Вернулся он в 1923 году, судя по справке из его личного дела, которое я нашел случайно. В нем между 1920-м и 1923-м зияет дыра.

— Почему вы думаете, что он участвовал в «оккультном проекте» ВЧК-ГПУ, а не устанавливал советскую власть в той же Средней Азии?

— Мама периодически что-то из его рассказов вспоминает. Например, дед рассказывал ей, что Земля — не круглая плотная масса, что в ней под поверхностью есть огромные полости, в которых плещется целый океан. Смутно помню, что дед рассказывал мне в раннем детстве о том, как ездил в горы, в которых живут удивительные люди, питающиеся буквально только воздухом и солнцем. Если бы его направили устанавливать советскую власть, он бы не был уволен из ЧК и занимал бы обычную должность комиссара какого-нибудь военного подразделения или города, или что-то в этом роде. Обычно, когда агенты направляются на спецзадания, создается возможность ответить на любой запрос: «Этот человек у нас не работает».

А по возвращении его назначили секретарем Особого отдела ГПУ, он носил три ромба на униформе,

был под два метра ростом, играл в хоккей с мячом за клуб «Динамо». В 1935 году его хватил инфаркт. Впрочем, как рассказывала мама, на самом деле у него был просто серьезный сердечный приступ, однако ему посоветовали вписать в документы более тяжелый диагноз и уйти на пенсию по инвалидности, потому что к тому времени Ягоду на посту председателя ГПУ сменил Ежов, и стала происходить смена коллективов. После выхода на пенсию семья сначала жила в доме на Малой Лубянке, в 1936 году друзья из бывших подчиненных сообщили деду, что на него готовятся материалы, предоставили квартиру арестованного, и благодаря этому он пересидел все чистки.

После войны его как пенсионера отправили руководить подсобным хозяйством НКВД в Латвии. Тогда же действовали системы распределителей, поскольку в магазинах ничего нельзя было купить. Правда, он к сельскому хозяйству имел опосредованное отношения, разве что в юном возрасте. Но он был латыш, знал язык, и тех латышей, которые выжили после Большого террора, направили в Латвию на установление советской власти.

— Когда Роберт Эйхманс покинул Латвию?

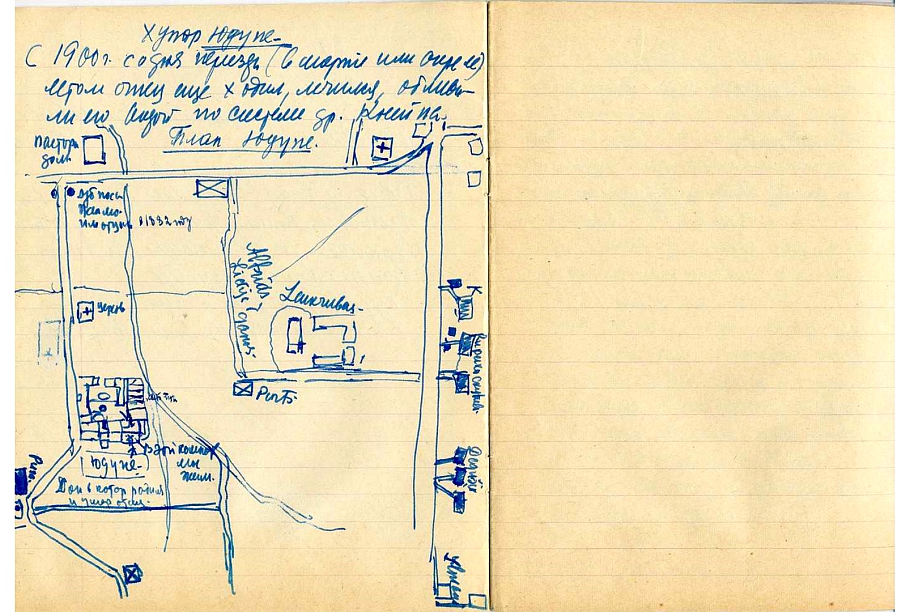

— В 1916 году. В детстве меня постоянно возили на семейный хутор в Земгале, где на границе с Литвой протекает речка Вадаксте (под Ауце — М.К.). Когда прадед надорвался на корчевке участка и заболел, родня переехала в Юдупе (ближе к Салдусу — М.К.), а оттуда все уже разлетелись по разным местам. Брат Альфред пошел в армию, а дед поехал в Питер и устроился рабочим на завод. Когда произошла революция,

их двоюродный или троюродный брат позвал их всех в ВЧК. Он известен многим по солженицынскому роману «Архипелаг ГУЛАГ»: это не кто иной, как начальник Соловецкого лагеря особого назначения Федор Иванович Эйхманс.

Альфред Адамович Эйхманс работал секретарем отдела охраны руководителей партии и правительства ГУГБ НКВД СССР, тоже жил на Малой Лубянке и был расстрелян в 1937 году. Мамина двоюродная сестра провела все детство за рубежом, потому что ее мать, сестра деда работала в советской внешней разведке. Ее сын, мой кузен Дмитрий Абрикосов (владелец торговой марки «Товарищество А. И. Абрикосова Сыновей» — М.К.), сейчас читает лекции о том, какими замечательными предпринимателями были Абрикосовы до революции, однако ничего не говорит про свою латышскую родню: это «не входит в концепцию его истории».

Горжусь я или стыжусь своих предков — я не могу их просто взять и вырезать из прошлого.

— Сейчас некоторые потомки каются за своих дедов и прадедов, служивших в российских спецслужбах.

— Как я могу каяться, не зная, за что и перед кем? Мой второй дед, Павел Николаевич Обросов, после революции был первым начальником Лечебно-санитарного управления Кремля, потом директором Института Склифософского. Я не знаю, что происходило с ним во время революции. Наверное, он совершил какие-то поступки, которые в отношении одних были неблаговидными, а другими воспринимались как героические. Павел Николаевич, к примеру, оказался личным врагом Колчака: оба были большими любителями дам, на почве чувств к одной даме у них возникла недопонятость, и Колчак посадил Павла Николаевича в тюрьму, потому что был верховным правителем Сибири, а дед – обычным лекарем. Во время Первой Мировой из сибирской ссылки его призвали в армию, и его войсковое соединение должны были перебросить через Америку во Францию, но свершилась революция, и дед застрял: в Омске, Томске и Новосибирске занимался революционной деятельностью.

А двоюродный прадед Тимофей Иванович Лященко, архиепископ Берлинский РПЦ в изгнании Тихон, несколькими годами позже на улицах Берлина благословлял штурмовиков на борьбу с большевизмом.

Вообще от той эпохи не осталось документов. От деда Павла Обросова, расстрелянного в 1938 году в одной партии с Бухариным — только набор полевой хирургии, микроскоп, да пара фотографий. Всё остальное уничтожено руками моих родителей.

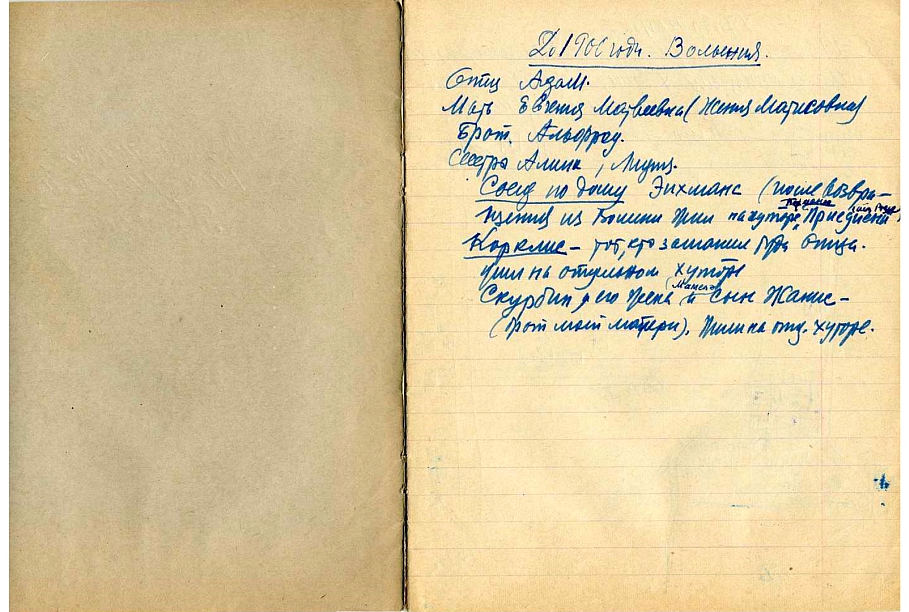

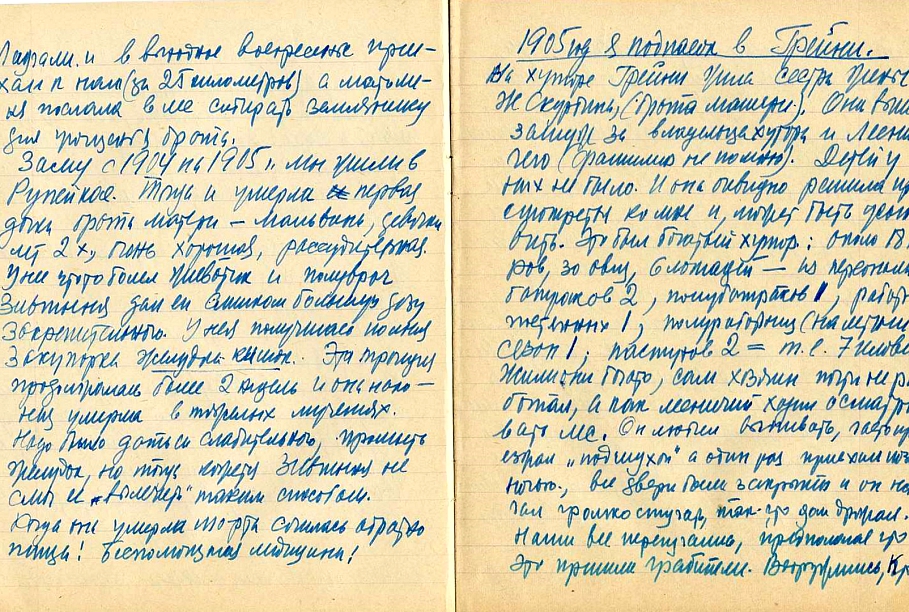

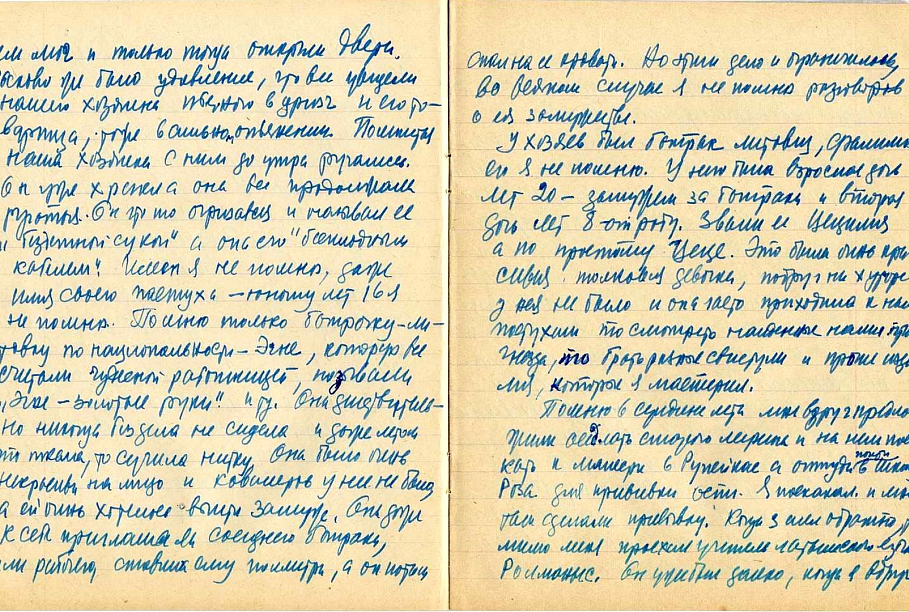

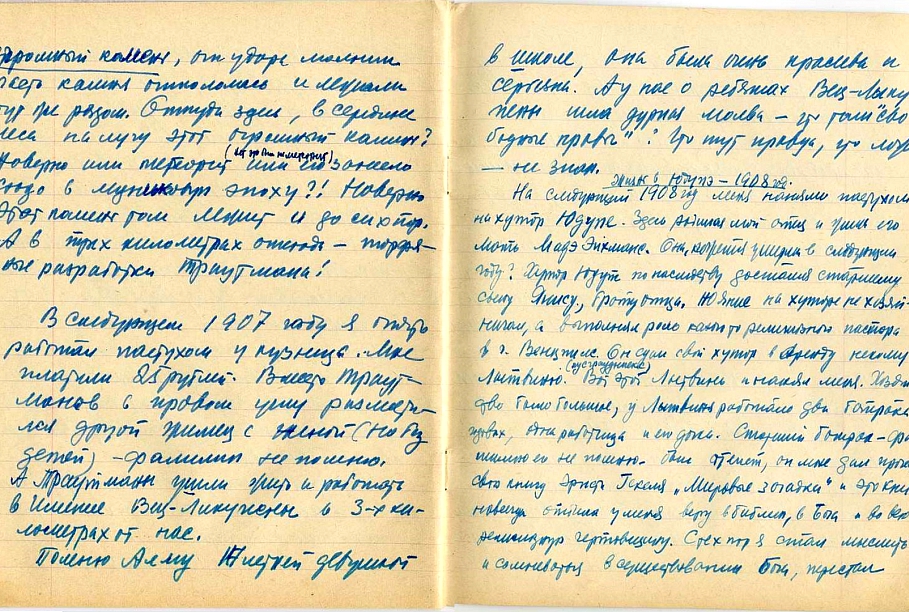

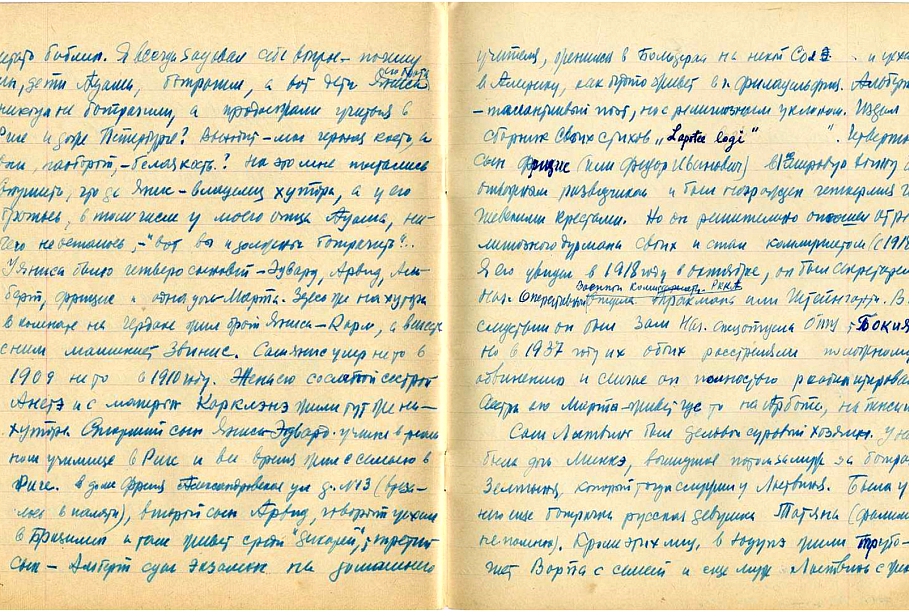

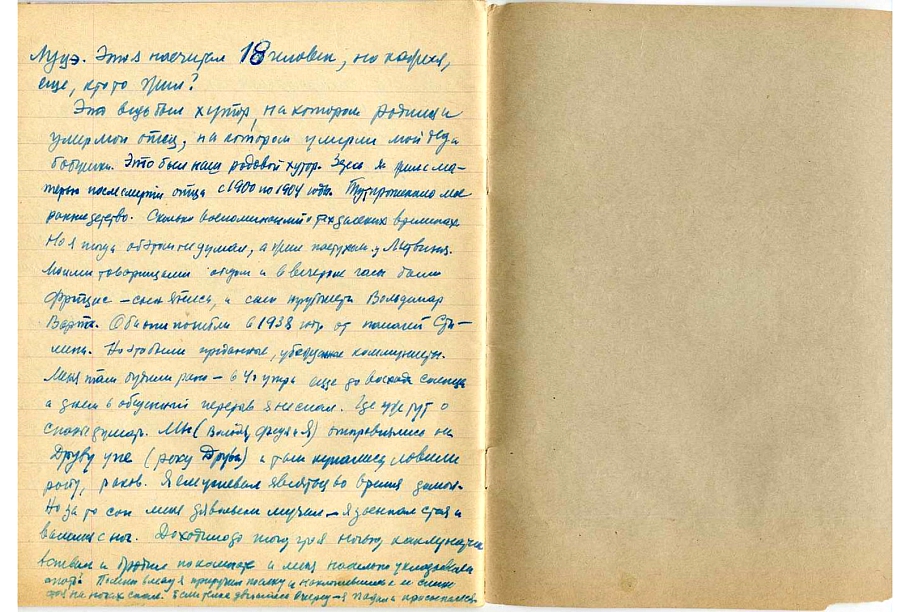

Некоторые воспоминания Роберта Адамовича сохранились в редакции начала 60-х в его же собственноручном переводе, так как он писал по-латышски, но оригинал пропал, мама с отцом оставили только то, что могли прочесть, и то самое нейтральное. Помню, как они

после смерти деда сжигали на даче фотографии и какие-то бумаги, коих было много. На вопрос, зачем, всегда отвечали: так надо.

Такая же участь постигла рабочие дневники мужа моей троюрдной бабки, заместителя начальника отдела кадров ЦК ВКП(б).

-

Фрагменты дневника Роберта Адамовича Эйхманса, его собственный перевод с латышского оригинала.

— А если бы вам сообщили, что ваш дед, тот или другой, виновен в гибели конкретного человека, и это документально доказано – вы бы покаялись перед его потомками?

— Я бы принес извинения. Но

я не считаю себя виноватым: лично я ничего не совершал, а совершали мои родственники колено или два назад.

Мой отец участвовал во Второй мировой войне. Я не знаю, убил ли он кого-то или нет, и занимался ли незаконной экспроприацией материальных ценностей. Была война, отца призвали в армию, он прошел от Сталинграда до Праги через Венгрию. То же касается дедов.

— У вас остались родственники в Латвии?

— Молодое поколение, из тех, с кем мы поддерживали отношения, кажется, эмигрировало в Канаду. Младший троюродный брат Гундар был активистом Народного фронта. Дело шло к независимости Латвии, когда Гундар приехал в Москву, в посольство, чтобы получить визу. Прежде, чем эмигрировать, он собирался поехать и посмотреть, как там и что.

И он сказал: мы вас, русских, поганой метлой всех из Латвии выгоним. Я заметил, что русские разные есть, некоторые настроены пролатвийски. Он говорит: а мне все равно, как они настроены, это оккупанты, и пусть выметаются.

— Вы привезли на Art Riga презентацию фотопроекта «Красные крылья конструктивизма». Это архитектурный стиль, который как раз и относится к обсуждаемым нами годам. Откуда у вас такая любовь к нему?

— Во-первых, я живу в конструктивистском доме. Он построен в 1928 году немецкому проекту акционерным обществом Русгерстрой, это первый жилой многоподъездный дом в Москве, построенный в монолитном бетоне с использованием литых железобетонных конструкций, технологии, которая сейчас повсеместно применяется. Германия испытывала у нас бактериологическое, химическое оружие, собирала и обкатывала на российских полигонах танки, которые пыталfсь конструировать в обход запрета по Версальскому договору на производство среднего и тяжелого вооружения. В Липецке обучались летчики «люфтваффе». За это Германия поставляла станки и оборудование, а в Москве было построено несколько домов. Во-вторых, я учился в архитектурном институте. Ну, и в-третьих, люблю его за то, что он лаконичен, красив благодаря не лепным завитушкам, а массам и объемам, за игру света и тени на фасаде при хорошем солнце.

Конструктивизм появился одновременно и в России, и в Германии в 1918-20 году: Германии его продвигала школа Bauhaus, в России мастерские ВХУТЕИН-ВХУТЕМАС и объединение ОСА. Изучая его, я ограничился двумя городами: Москвой и Берлином. Ситуация в обеих столицах была на удивление схожей: страны потерпели сокрушительное поражение в войне, строились жилые дома и кварталы для рабочих при скудных ресурсах. Огромные толпы людей ринулись в большие города, потому что в провинции и на селе не было источника заработка. Бедность и социальная ориентация государства в РСФСР, множество социальных проектов в Германии, тот же Сименсштадт в Берлине, дали мощный толчок развитию типового строительства и архитектуры.

Российские художники и архитекторы преподавали в Bauhaus, немцы преподавали и строили в России. Поэтому и Москва, и Берлин в период с 1920 по 1932 год развивались примерно параллельно. Однако теперешняя судьба этих зданий и кварталов в обоих городах различна. В Москве она весьма плачевна, если за ними не следят сами жители или новые владельцы не реставрируют их добросовестно. В Берлине здания находятся в большинстве в хорошем состоянии, некоторые были восстановлены после бомбежек.

В России сейчас началась волна «тихого» сноса. Например, целый квартал на улице Погодинской был снесен за месяц моего отсутствия. Я успел его сфотографировать, в нем еще жили люди, когда вернулся, увидел пустое место. Дело в том, что нынешний московский мэр даже не подозревает об исторической и архитектурной ценности московских зданий. Волевым решением сносится все, подписываются документы в архитектурном надзоре в обход мнений историков и жителей города.

— Вы подали заявление на репатриацию в Латвии. Не боитесь, что ваши предки окажутся не ко двору?

— Будь что будет, как распорядится миграционная служба. Кроме того, в Москве у меня престарелая мама, ее перевозить сложно, это меня останавливает. Но

я всеми фибрами своего чемодана стремлюсь в Латвию.

— Ваши предки боролись за советскую власть. Как вы стали ее врагом?

— Я не могу сказать, что я ненавижу советскую власть. Я просто ее не приемлю.

Это началось еще со школы. У деда было много литературы, в частности, по троцкистско-бухаринским процессам, наверное, все стенограммы процессов с 1935-го по 1938 год. Я внимательно читал историю, сличал источники по Брокгаузу и Ефрону, по первой Большой Советской энциклопедии с не выдранными еще страницами и не замаранными фамилиями. И на уроках истории задавал неудобные вопросы, за что в школе меня называли диссидентом.

Позже я познакомился с настоящими диссидентами. Последняя моя жена — дочь предпоследнего диссидента, умершего в лагере, Марка Морозова, сооснователя Свободных профсоюзов. В 1987 году он погиб при непонятных обстоятельствах. Теще сказали, что он скончался от сердечного приступа, а в некоторых источниках упоминается, что он покончил жизнь самоубийством.

— Вы считаете, что нынешний российский режим наследует советской власти, или вы не любите его по другим причинам?

— Нет, не наследует.

Это пародия на советскую власть с элементами, скажем, времен Орды. Ордынский стиль правления и постоянные поездки на Восток с целью получить ярлык. Раньше у нас был монгольский «обком», теперь Пекинский «обком». А нас всех пугают обкомом, который сидит в Вашингтоне…