ПЕРСОНА

Надя Боковикова училась на дизайнера, художника-оформителя. В 19 лет участвовала в создании одного молодежного журнала — верстальщиком не стала, стала заместителем главного редактора. Журнал просуществовал полтора года, и Надя занялась дизайном интерьера (если кто-то из друзей для себя попросит), дизайном мебели (несколько лет проработала в разных фирмах). Параллельно, года в двадцать два — двадцать три, решила приобщиться к театру. Кто-то посоветовал студию театральной импровизации Виктора Янсона, и она прозанималась там несколько лет. Когда учитель уехал в Даугавпилс — играла в любительском Театре сна. И была приглашена для участия в четырехмесячном проекте, который вел театральный режиссер Модрис Тенисонс и где преподавались элементы японского театра буто.

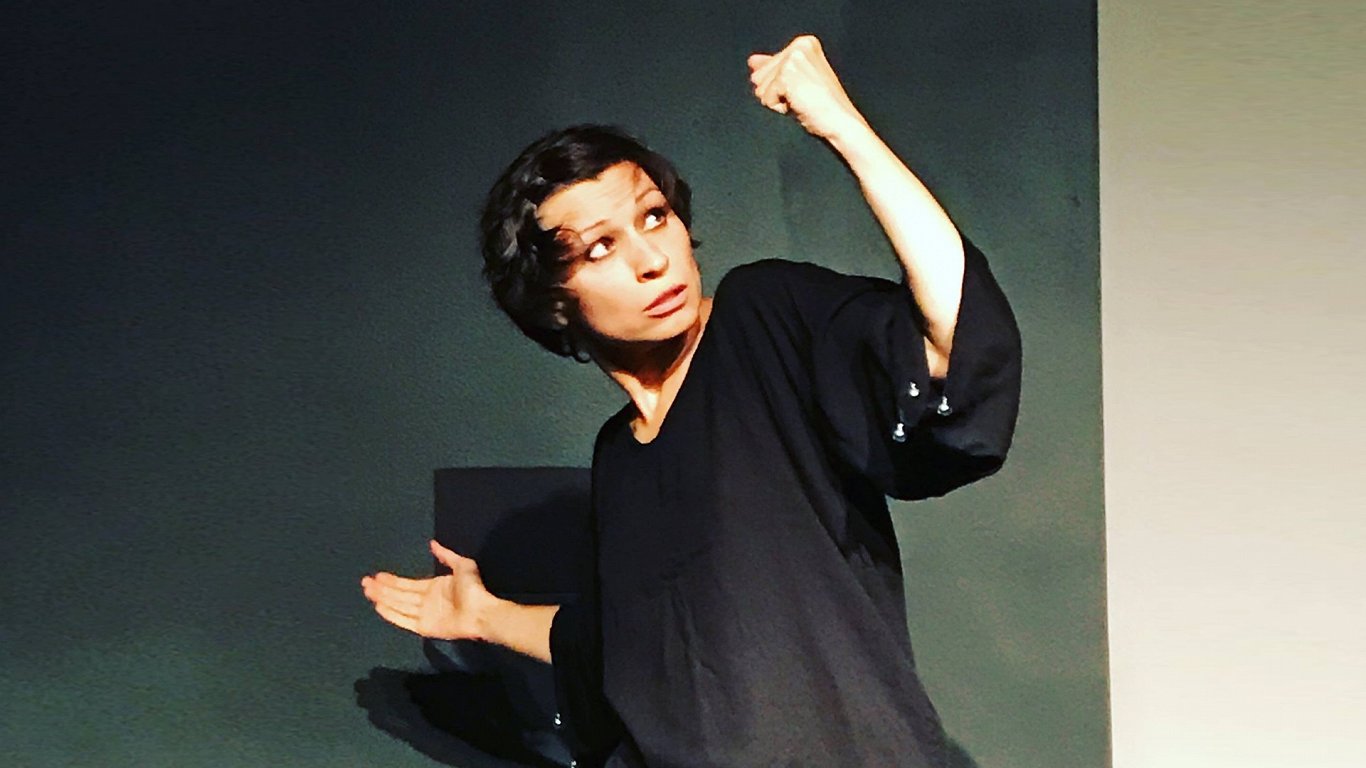

Если танцовщик пишет, он не может не писать ритмично, под внутреннюю музыку — Надежда взаимодействовала с этим ритмом и была предельно органична. Ей не нужна была пьеса, не нужны были ни режиссер, ни костюмер, ни сценограф: она со всем справилась сама. Читала и, будучи человеком мудрым, не танцевала — иногда позволяя себе знаменитые позы Нижинского. Показывала начатки движений, наши воспоминания о них и с помощью текста демонстрировала, на фоне каких эмоций они могли родиться, какими жизненными ситуациями их можно было бы оправдать. Передавала запредельно сильные эмоции психически больного человека, электризовала ими пространство. Показывала неразрывность гениальности и безумия, а поскольку безумным Нижинского не считает, словно бы утверждала: гениальность — не безумие. Прищурившись, передавала взгляд сумасшедшего, готового схитрить, добиться своего, но слова были другими, и безумие опять отменялось. Оставались мечтательность, детскость, неприспособленность, неумение быть, как все. И любовь — к жене, дочери, танцу, Богу.

Спектакль закончился, но публика разойтись не смогла. Сидела, словно приговоренная разобраться в чем-то для себя абсолютно новом. Ждала, пока Надя выйдет снова. Надя вышла и стала отвечать на вопросы. Оказалось, что впервые она прочитала эту книгу 15 лет назад — взахлеб и словно о себе: «Меня захлестнули его искания духовные, душевные, попали в одну волну со мной. Он блаженный, а блаженных я не считаю сумасшедшими — просто они немного на другом уровне находятся. Я хотела бы быть такой. Он страдал ужасно — страдать я не хочу, но к его открытости, наивности, чистоте надо стремиться».

После было интервью.

— Прежде я в основном занималась театральными импровизациями. Просто слушала музыку, представляла характер персонажа и показывала его: одинокий, наивный, существо не от мира сего.

— Почти Нижинский?

— Интересно — получается, это тот образ, к которому я периодически возвращаюсь. Наверное, я себя так чувствую. Но этот персонаж не оторван и не желает быть оторванным от мира. Наоборот, он хочет общения. И я хочу общения.

— Любой художник в любой картине пишет себя.

— Многие идут на сцену показать себя. Но если ты выходишь с желанием насмешить, покорить — ничего не получится. Ты должен максимально про себя забыть. И если в обычном спектакле ты закрыт и просто знаешь свой текст, зритель это почувствует, но ничего страшного не случится: он не будет тобой очарован, и все. А при импровизации, если ты не будешь открыт, готов, опытен, у тебя просто ничего не получится. Ты впадешь в ступор. Нужно забыть про себя и забыть про то, кто ты, открыться и позволить себе быть тем, кто на данный момент придет в тебя в таком-то задании. Опыт импровизации мне, конечно, пригодился. Он в любом виде искусства пригождается — эти знания универсальны.

— Вы говорили о своих исканиях в период, когда впервые прочитали дневники Нижинского 15 лет назад...

— Я ощущала существование Бога — что его не может не быть. Наблюдаешь за жизнью, за другими людьми и понимаешь, что все это не может происходить только согласно законам физики или математики. Они периодически нарушаются, эти законы, а ведь люди вроде бы все рассчитали... Если Бог есть, значит, чтобы жить полноценно, надо как-то придерживаться его законов. Ты хочешь быть светлым и добрым, но что-то тебя постоянно искушает, и чем больше ты хочешь быть чистым, тем больше искушений, которые показывают тебе твои недостатки. Раньше я не понимала, что это нормально, что за это себя ругать нельзя. Надо даже радоваться: это означает, что ты к чему-то приближаешься. Но я думала, что я плохая, что я злой человек, раз у меня не получается быть такой светлой, какой я хотела бы быть. Про Нижинского ведь тоже нельзя сказать, что он прямо такой весь чистый и светлый... Нет, наверное, можно: я могу это сказать, я вижу это!

Если человек говорит гадости, они — всего лишь то, что из него выходит. Это искушения. Ты переживаешь, что не можешь с ними справиться, тебя колбасит, но это не значит, что ты идешь не той дорогой.

Нижинский обращался только к Богу и рассчитывал только на него. И думал только о нем. У него не было никакой другой цели, никакого другого ориентира. Как и у меня, в общем-то.

— А что он ищет, если в принципе уже нашел Бога и знает, к кому обращаться? Тем не менее вы показали моменты раздрая: я — не я, люблю — не люблю, понимаю — не понимаю.

— Это обиды маленького человека. Есть в нем и большой человек, и маленький. Мелочные обиды, замечания — и в то же время «я хочу быть Богом, цель моей жизни — любить всех». Это обычные искания обычного...

— ...порядочного человека...

— ...который понял, что все не просто так. Как я когда-то. Ему хочется быть хорошим, но не получается, и он переживает. Я хотела бы какие-то качества Нижинского иметь. Есть же такой тип людей!

— Алеша Карамазов, например.

— Тоже мой любимый герой. И я удивлена, что есть люди, которые не любят таких героев, считают их слабыми, бесхребетными.

Когда вы читаете книгу — возникают картинки, эмоции. Любой человек себя с каким-то героем соединяет и потом, закрыв книгу, чувствует себя им какое-то время. И когда в прошлом году так ярко прозвучал Барышников, я вспомнила свои ощущения от книги, прочитанной в юности. Что они были сильны и потому сохранили актуальность: хорошие, интересные, качественные переживания. И я посчитала, что это могло бы быть моим словом, которое я могла бы произнести именно сейчас.

— А насколько у вас усложнилось мировосприятие после того, как вы «вошли в Нижинского»? Ведь если входишь в какой-то достаточно болезненный материал, можешь навредить себе?

— Я же там зацепилась за какие-то очень четкие моменты — не за сумасшествие. А за то, что он был в крепкой связи с Богом. Он говорит, как кто-то его сопровождает, а в этом нет сумасшествия, в этом есть стабильность, и очень большая. Я тоже определилась в своем пути. Опасность может угрожать тогда, когда ты нестабилен и не нашел себя. А если ты конкретно куда-то идешь, в своих действиях ты абсолютно свободен, потому что тебя уже ничего не сдвинет, не нарушит гармонии.

Считается, что он заболел от невозможности танцевать. Он не смог реализовывать себя. Кто бы знал, что через много лет он окажется настолько современным! Его движения удобны даже не для балетных танцовщиков.

— И очень понятны, узнаваемы, поэтому вам хватило намеков. Звякнули колокольчиками на рукавах — все, Петрушка. Сделали вот так руками — уже Фавн.

— Были еще прыжки из «Весны священной». В них экспрессия, которая просто выматывает тебя: у Модриса я узнала о необходимости напрягаться на сцене. Потому что обычно тебя учат расслабиться, раскрепоститься.

— Я видела, что ваш герой думает движениями. Мысль проговаривается — и вот она уже в жесте. Тело просит какой-то определенной позы, не обязательно привязанной к хореографии. Для этого надо полностью подключиться к тому, что происходит в тексте, существовать в нем.

— А в тексте ритм. Текст рваный, нескладный, но он ритмичный, поэтому он так завораживает.

— Судя по тому, что написал Нижинский, он владел словом не так чтобы напрямую. Он не очень им управлял — слово тоже им управляло. А танцем он владел абсолютно, это был его самый родной язык. Благодаря вам его слово тоже становится внятным, точным, прямым отражением чувств, зеркалом этого человека: и звучит, и иллюстрирует себя.

— Это его видение мира, которое накладывается на любой его текст, словесный или танцевальный.

Зачем мне понадобился этот спектакль? Зачем вообще надо было выходить на сцену? Кто-то ведь мог подумать: чтобы себя показать.

— Это совсем не ваша история — себя показывать.

— Если ты художественно мыслишь, если у тебя абстрактный образ мышления, тебе есть что сказать, ты хочешь сказать свое слово. От себя — даже не от Нижинского. Его слово перекликается с моим. Это касается тех же отношений с Богом. Но

в простой жизни я не говорю об этом. Я не говорю с людьми о Боге. А в театре можно сказать, что хочешь. Я говорю то, что хочу сказать, но защитилась тем, что это будто бы не я.

— У каждого свой Нижинский. Мы его не видели, но почему-то считаем великим танцовщиком, хотя и не можем убедиться в этом своими глазами. В этом есть тайна, и вы говорите еще и о тайне великого человека. А как вы критику переносите?

— Нормально. Я же знаю, что определенные отзывы не касаются качества материала. Если бы профессионал указал мне на ошибки в качестве, я бы, конечно, расстроилась, стала бы их исправлять, что-то подрабатывать. А если у кого-то просто были другие представления о том, что он должен увидеть... Это как в общении, когда человек не хочет слышать, что ему говорят. Человек хоть как-то должен быть подготовлен к тому, что его ждет. Просто услышать имя Нижинского и прийти на это имя недостаточно. Тебя может ждать разочарование — ты даже можешь испугаться.

— Мне кажется, что в зале должны быть люди, которые вас знают и любят. Потому что это не только о Нижинском, но и очень даже о вас. Чужие придут на имя — не на ваше. В этом смысле спектакль имеет какие-то границы.

— Это камерная работа, интимная, рассчитанная на очень небольшое число людей. Но

что это за театр, если он только для друзей? Представление для друзей предполагает некий любительский уровень. А мне все-таки хочется работать хорошо.

Другое дело — желательно, чтобы приходили люди, которые могут принять что-то странное, жесткое. Или чтобы сначала пришли и не поняли, потом вернулись и со второго раза сообразили, что там вообще-то есть что понимать.

— Вы наверняка не были ребенком, который радостно взбирался по праздникам на табуретку, чтобы прочесть стишки. Надя Боковикова не тот человек, который хочет обратить внимание на себя как на Надю Боковикову.

— Про меня говорят, что я какая-то тихая, но я себя такой не считаю. Мне легко выходить на сцену, я себя там чувствую, как рыба в воде.

— На сцене и страшно, и не страшно. Я понимаю тех, кто ходит по ней на деревянных ногах — ничего не гнется, все забыл! И понимаю тех, кто становится вдвойне, втройне интересен, потому что летает по сцене, счастлив на ней. Сцена делает с людьми что хочет. А вы остались собой.

— Я осталась собой. Для меня важно не играть в театре — важно сказать свое слово, а его я могу сказать всегда. Тем более что у меня работы минималистичные, им не нужна какая-то особая сцена, специальные декорации. Пространство не должно мешать тебе, перебивать тебя, вот и все.

— А почему не должно быть возвышения, сцены как таковой?

— Не должно быть — конкретно для этой работы. Мне кажется, что если герой будет на возвышении, он будет чужим, будет где-то, но не здесь. Получится, что я что-то показываю. А так я разговариваю, общаюсь — не представляю себя.

Мой костюм тоже минималистичен и появился лет 16 назад, когда я начала учиться в Студии театральной импровизации. Он удобен тем, что открывает кисти на столько, ступни — на столько, то есть показывает самые важные инструменты, и с их помощью можно сказать все что хочешь. Был такой конфуз: у меня соскальзывает блузка и открывает плечо. Я это чувствую, но какое-то время не могу ничего поправить.

— Потому что это потребовало бы лишнего жеста.

— Да. И я хожу с этим плечом. Что нелепо, потому что на сцене душа, она бесполая, но открыв плечо, я подчеркиваю женственность. Кстати,

удивительно, что за все это время никто не спросил: почему женщина играет мужчину?

— Удивительно, что спектакль стал поводом для разговора со зрителем: он закончился, но никто не ушел. Все сидели и ждали возможности задать вам вопросы. Было ли это еще и вашей потребностью — объяснить, что произошло?

— Нет, я вышла просто поклониться. Мне-то казалось, что я все сказала, но если у людей есть вопросы, значит, надо говорить дальше. Если вы заметили, я была довольно откровенна, у меня не было попыток озагадочить действо. И это тоже, на мой взгляд, красиво, когда ты делаешь вроде бы что-то загадочное, а в бытовой атмосфере у тебя нет секретов ни от кого.

— Получилась очень честная игра. Разобьем этот спектакль на две части. Первая — Нижинский, а вторая, «на вопросах», — уже Надя. Во «втором действии» я видела человека робкого, но отважного, готового отвечать за то, что он сделал.

— Потому что он уверен в том, что сделал! Он не уверен в том, что это сделано качественно согласно театральным канонам. Потому что он, скажем так, не профессионал. Но в том, что он сделал это честно, он уверен. И даже если профессионал скажет, что это нарушает какие-то законы, я насторожусь. Потому что законы надо нарушать. Просто бывает, что они коряво нарушены, дилетантски. А если они нарушены качественно, как у того же Нижинского...

Опыт делает твои действия более уверенными, цельными, и ты нарушаешь законы правильно, органично.

— Если вы их и нарушили, то сделали это предельно органично.

— За что я люблю оригами: человек берет чистый лист бумаги, который символизирует пустоту, и, не используя других материалов, — только руки и бумага — создает образ. В этом идея оригами: сотворение из ничего. Мне близок этот принцип — создавать что-то с белого листа. Не набирать предметов отовсюду, чтобы что-то из них сотворить, а как-то себя обнулить, чтобы потом получился гармоничный образ.

— Вы делаете белым свой лист каждый раз, когда берете тот же костюм, который был во всех ваших спектаклях.

— А ничего больше и не нужно. Все, что ты хочешь сказать, ты говоришь собой.