ПЕРСОНА

Артур Никитин, художник.

Профессор, лектор курса дизайна рижской Балтийской Международной Академии.

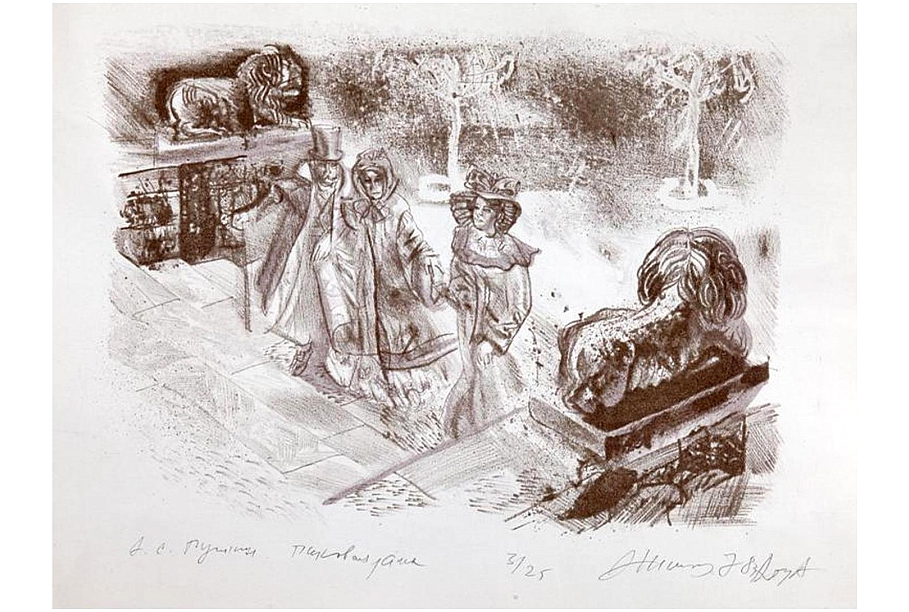

Родился в Ленинграде 26 августа 1936г. Мама, Галия Габдурахмановна, рассказывала, что начал рисовать с двух лет. С родителями ходили гулять в Летний сад, на набережную Невы. Мраморные статуи, арки мостов, корабли - стали первыми темами рисунков.

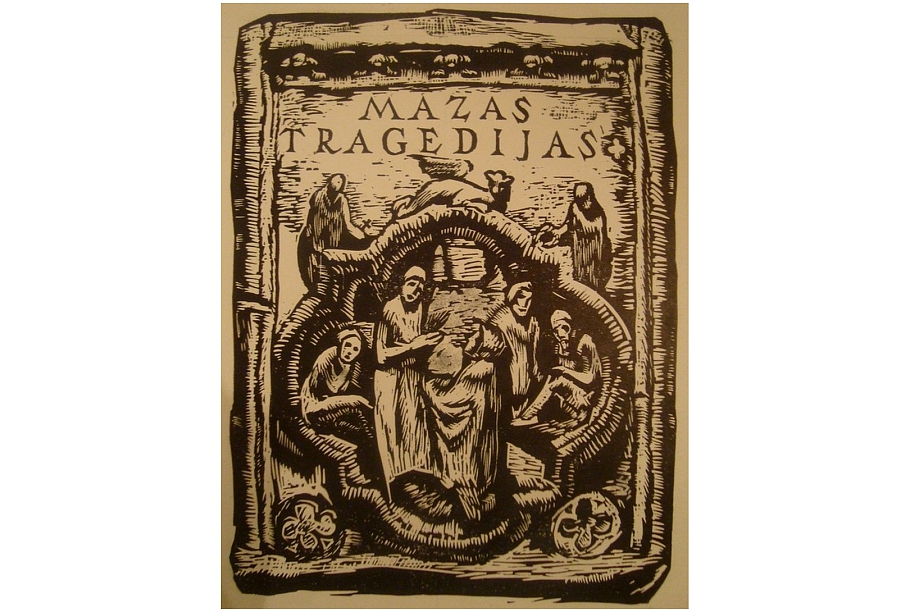

В 1947 году приехали в Ригу. Посещал во Дворце пионеров художественную студию замечательного педагога Яна Бенедиктовича Скуча. В 1958г. был принят в Академию Художеств ЛатвССР сразу на второй курс. В 1962г. окончил отделение графики.

С 1968 года — член Союза художников, в выставках участвует с 1958 г. На его счету около 700 экспозиций, примерно 100 из них — персональные.

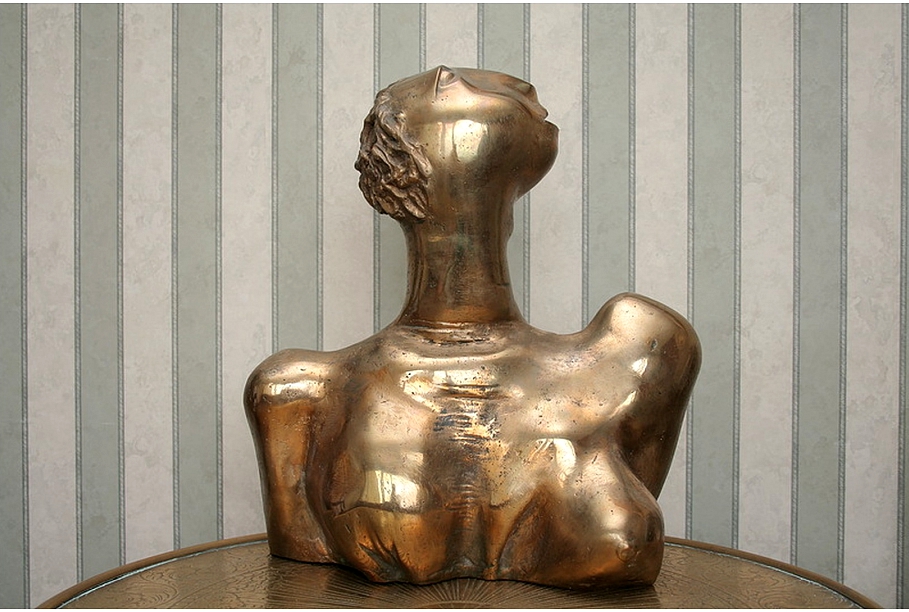

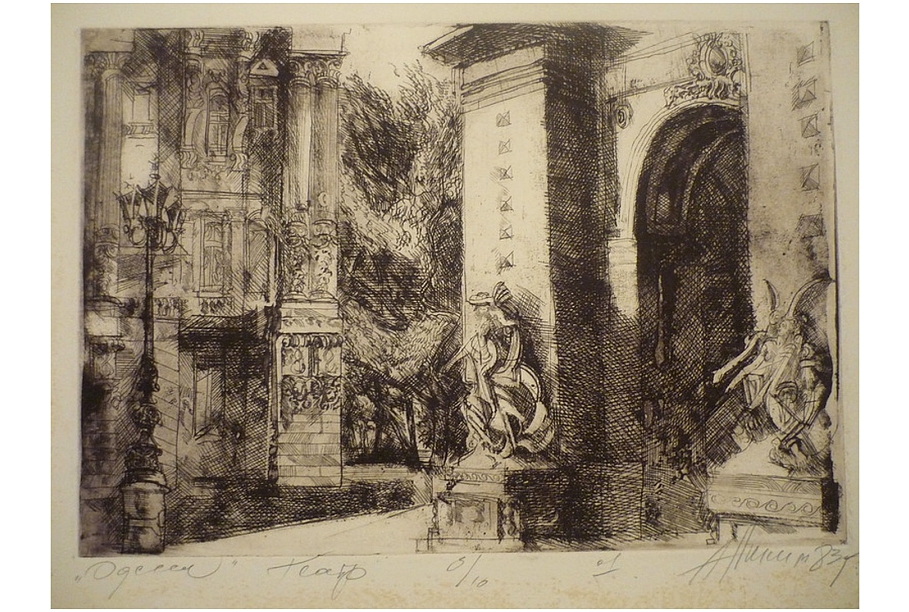

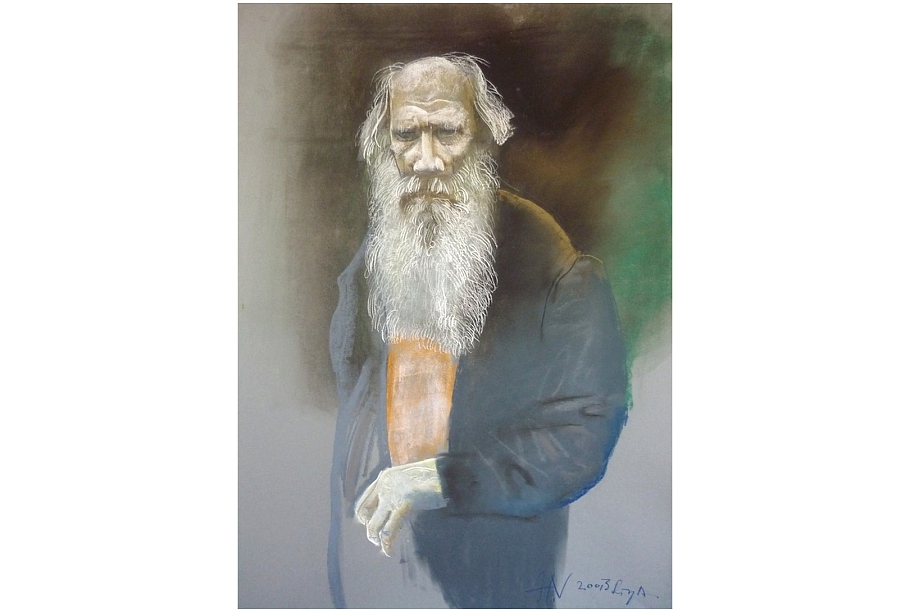

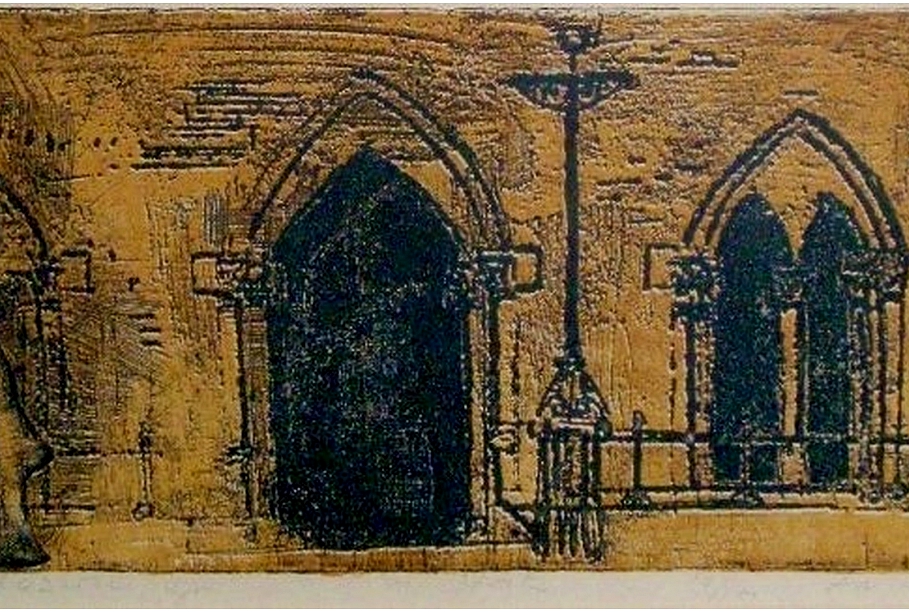

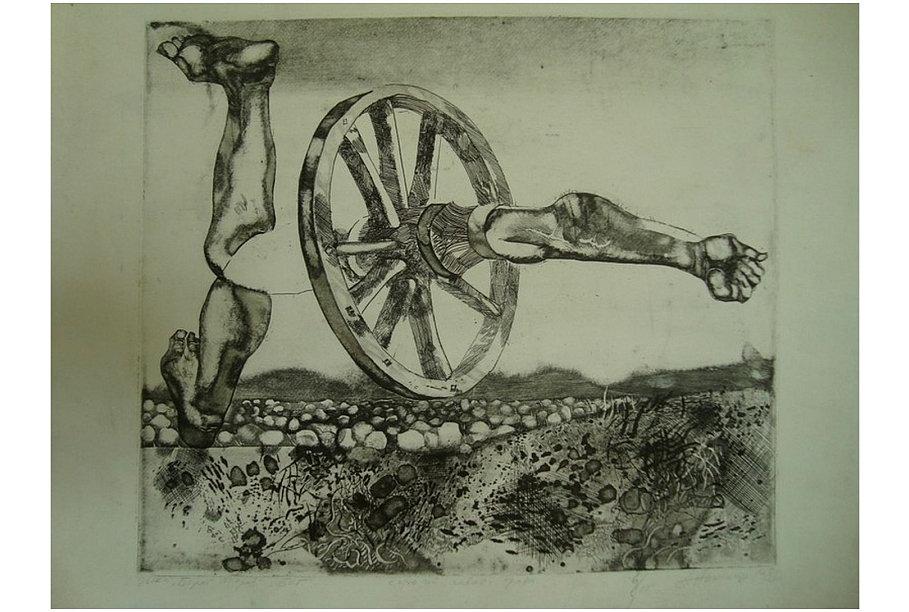

Работает в технике рисунка, офорта, литографии, линогравюры, ксилографии, акварели, пастели, шелкографии. Занимался станковой живописью, скульптурой (дерево и бронза), настенной росписью, дизайном. Создал около 5 000 портретов. Никитину позировали Владимир Высоцкий, Эдита Пьеха, Татьяна Васильева, Михаил Казаков, Сергей Юрский, Раймонд Паулс, Михаил Таль, Расул Гамзатов и другие замечательные личности.

Является участником Ассоциации Художников рижского Русского Дома.

Работы находятся в собраниях ЛНХМ и Художественного фонда (Рига), Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва), Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи и др., а также в частных коллекциях России, США и Западной Европы.

Живет сейчас Артур Петрович между Ригой, где у них с женой небольшая квартира в доме напротив все того же банка, — и хутором, где оборудована просторная мастерская. В квартире одна из комнат отдана под «художественный склад». Недавно единиц хранения здесь прибавилось —

из Германии вернулись великолепные полотна, которые отправились туда на выставку двадцать лет назад.

Было это так. Когда после горбачевской «перестройки» образовывалась новая Россия, на Западе очень интересовались происходившим на пространствах бывшего СССР. А немцев, считающих себя виноватыми пред этой страной, особенно волновала судьба ленинградских детей-блокадников. И был учрежден фонд West-Ost, председателем которого стала сотрудница Deutsche Bank Изольда Фогель. Устраивали концерты, благотворительные вечера, посылали лекарства…

Узнав, что Артур из тех самых детей–блокадников, предложили ему выставки в Германии. Первая проходила недалеко от Бонна, в Ансберге (земля Северный Рейн-Вестфалия), в огромном культурном центре, который построили в складчину четыре близко расположенных друг к другу города. Открывалась с большой помпой, многие никитинские работы купили, а часть попросили оставить, чтобы возить по Германии. Так вышло, что из-за неразберихи с таможенной документацией эти полотна находились там до сих пор. А ведь сам Артур те годы считает одним из лучших и интересных этапов своего творчества. Обычно

у художников именно на возраст от 40 до 50 лет приходится самый что ни на есть расцвет. Биологически так устроено, что наступает зрелость мощная — техническая и творческая, образная и понятийная.

— Тогда я создал очень много, — вспоминает Никитин. — Сперва ту коллекцию выкупила одна известная латвийская фирма и сделала у себя в офисе мою выставку, более 30 работ. Потом картины перешли к одному из директоров фирмы, часть отправилась в Германию. Очень сильные вещи! Например, посвящение знаменитым американским саксофонистам Джерри Маллигэну и Чарльзу Паркеру. Или большая серия портретов, серия абстрактных работ...

Вообще,

у меня своеобразные рывки и прыжки случаются, примерно каждые десять лет. То занимаюсь реализмом (от которого не получаю, в общем-то, никакого морального и духовного удовлетворения) — то вдруг перехожу на абстракции.

От образного решения в живописи — к понятийному. Абстракция — понятийное явление, умозрительное, там образ вообще расплывается как таковой. Во мне эти периоды вечно бурлят, и вот на время моего знакомства с упомянутой фирмой выпал как раз период абстрактного направления.

И знаете, когда я был маленьким, у нас во Дворце пионеров случилась встреча со знаменитым профессором Тилбергом. Он сказал, что насчет портрета может посоветовать единственное: сначала необходимо увидеть позирующего вам человека в гротескном виде. Только тогда дальнейшее будет правомерно, потому что вы нашли в человеке самое характерное. Но без гротеска хорошего портрета быть не может.

— Известный искусствовед, незабвенная Светлана Хаенко писала, что вы еще в юности признали для себя существование Хаоса, отбросили «красоту и правильность» ради истины. Что стремясь к выявлению сущности, допускаете «волшебные ошибки», умеете подчеркнуть характерное, используя любые средства. Именно эта независимость от правил и установок часто оборачивалась для вас закрытием выставки либо тем, что ваши работы убирали из той или иной экспозиции?

— А мне было безразлично: что советская Латвия, что — несоветская Латвия.

Я жил в своем мире, который сам себе создал, где мне никто ничего не указывал,

не заставлял что-то делать. То есть — бесполезно было заставлять. И получилось, что каким я был, таким остался, особых новшеств со мной не происходило. Разве что это чередование десяти лет реализма — и десяти лет абстракции. В этом бесконечном колебании я себя находил. Потому что абстрактное искусство — это высочайшее достижение, в нем полное единение всех великих искусств, от поэзии до музыки и живописи. И очень личностное искусство, без страсти здесь не сделаешь ничего. От абстракции можно возвращаться, конечно, и ко всякой реальности, и к чему угодно. Заниматься хотя бы пост-экспрессионизмом, как немцы (шикарные работы я видел в Ганновере). Практически все большие немецкие художники прошли через абстрактное искусство. Все взаимосвязано и качается бесконечно, как маятник, от подсознательного к определенным реалиям — и обратно.

Если художник работает в одном ключе, в реализме, например, или в чистой абстракции, он не слишком неинтересен.

Когда тринадцать лет назад Никитины оказались в Париже, Тата, жена Артура, отправилась с альбомом в представляющую современное русское искусство галерею Натальи Болдыревой, что в самом центре, недалеко от Лувра и Комеди Франсез. Менеджер галереи попросил альбом оставить. Когда рижане явились на следующий день, признался, что был поражен. Дело в том, что парижские галереи, выставляя конкретного автора, выбирают что-то одно — или офорт, или акварель, или пейзаж… У Никитина же есть живопись и графика, акварель и пастель… Он всем этим занимается! «Просто титан эпохи Возрождения!» Так менеджер и сказал. («Перебор, конечно», — комментирует Артур.) Выставка прошла с успехом, афиши висели в Париже и по всей Франции.

Интересно, что несколько работ Никитин привез без рам и попросил оформить на месте. Болдырева была потрясена: «Вы с ума сошли! В Евросоюзе в ходу только определенный размер работ — 40 на 50, 40 на 60 и т.д. Таких рам много и они недорогие. У вас — 42,5 на 48,6! Каждый раз индивидуальная рама — мы просто разоримся». И кое-что пришлось чуть подрезать. Рано утром Никитин вставал и отправлялся рисовать на набережную.

Люди подходили, спрашивали, сколько это стоит, но продать он не мог, поскольку был договор с галереей.

— Но это счастье, что мы побывали там и что все музеи, разумеется, обошли, — подытоживает Никитин. — Знаете,

русские художники — это, конечно, страшное дело.

Представьте картинку. Один из залов Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. Сидят прямо на полу японские дети и снимают копии с Кандинского! Там очень большая его коллекция. Мало того, там и Казимир Малевич. Белая эмиграция знала, что вывозить. Помню, как однажды встретился тут у нас с одним пожилым художником. Мне было лет 35, а ему где-то за 80. Они с женой отдыхали в Дзинтари, и я оказался у них на даче. Он делал маленькие скромные акварели и какие-то иллюстрации. Спрашиваю, как живут, жена, конечно, вступает в разговор: «А мы живем только прошлым». Оказалось, он работал и с Кандинским, и с Родченко и т.д. Так даже самые маленькие его листочки моментально потом скупались, за счет чего они с женой и жили.

Русский авангард — это такое явление международного класса, что без него не двигалось практически ничего.

Совершенно удивительная машина, которая овладела миром, по всем категориям, сверху донизу.

Вот Никитиных и возмутила «новая концепция» нашего ЛНХМ на Кр. Валдемара. Первоначально ведь, напоминают они, в коллекцию попали все, кто имел какой-то приличный уровень, и в основном, это были русские художники и те латыши, которые учились в Петербурге. Коллекция была потрясающая. Убрать произведения искусства только потому, что у их авторов не те фамилии, — что за подход для искусства?! Выставлять иногда что-то в «Рижской Бирже», имея такой фантастический фонд, которому может позавидовать любой музей мира? И Николай Майков, и Рерих, и Серов, — кого только не было в постоянной экспозиции на Валдемара! И вот надо было спрятать. Тогда зачем в нашем оперном театре не поют только латышские оперы?

Недавно приезжал к Артуру товарищ, живущий в Америке латыш по фамилии Карклиньш. Пришел и спросил, где произведения Никитина, у которого ЛНХМ в свое время купил 20 работ. Оказалось, не выставлено там ни одной.

«Что это за безобразие?!», — говорит латыш, который прибыл из Америки посмотреть известного латвийского художника Никитина и не увидел его в главном музее.

— Кстати, сегодняшняя Латвия, конечно, не рынок для искусства, — говорит Никитин. — Слышали поговорку: «Каждый латыш и в Латвии латыш, а русский — везде русский»? Местные «ценители» скупили всех латышей, которые существуют, вплоть до Швеции, привезли. Теперь у них висят только латыши. Что ты будешь с этим делать?! Русский подобной глупостью заниматься вряд ли будет, чтобы собирать только русских. Хотя встречается и такое, но лишь как неизбежность, когда имеются предпосылки, чтобы вести себя соответствующе. Есть у меня знакомый рижский антиквар, который начал собирать все русское — однако это касается только антиквариата. Параллельно он занимается и всем остальным, Потому что он же бизнесмен, может и латыша купить — и продать в три раза дороже. Это естественно.

Но скажите, где русские художники могут сегодня выставляться постоянно?! Была «Неллия», так ее слопали.

Это идефикс: ни в коем случае нельзя в центре Риги делать ни одной русской галереи. Ситуация трагическая.

Пытаться ее изменить, когда исполнительная власть в определенных руках, бессмысленно. Моментально «наводят порядок». И мы же знаем кучу людей, которые старались что-то сделать, какие-то галерейки открыть, но потом приходили к заключению, что все это бесполезно.

Между прочим, за рубежом мы выставляем только латышей, наших русскоязычных художников вы там не обнаружите. В результате у латышских художников складывается убеждение о какой-то особой своей ценности. Но оттого, что они, успокоившись на этом, будут сидеть и палец сосать, ничего в искусстве не произойдет! И поверьте, в ближайшее время, вопреки всему, самое интересное и хорошее у нас будет происходить в среде русскоязычных художников.

— Артур, а в чем секрет упомянутой вами «удивительной машины» под названием русский авангард?

— Нет никакого секрета.

Просто русская культура имеет мощную базу, насчитывающую не какие-то там 50, 100 или 200, а тысячу лет.

— Так многие культуры имеют подобную базу?

— Фиг на рыло, не получается никак! Помню, занимаясь как-то оформлением английской чайной, я использовал волшебную японскую роспись. Начал что-то о ней искать и пришел к заключению, что японцы все взяли от китайцев. Это раз. А у китайцев была пещерная роспись. И можете себе представить, те же элементы я обнаружил в византийских иконах: как облака пишутся, как — деревья, каким образом происходит формальное решение городского интерьера… Довольно сложный процесс, и все взято на вооружение и переварено русской культурой, русским искусством. Поэтому время от времени мир вдруг «открывает», что оказывается, в русском искусстве все так интересно — такая музыка интересная, литература такая, поэзия! И никуда вы не денетесь от русской иконы.

Какой Кандинский возможен без русской иконы, какой Петров-Водкин?!

Перечислять можно долго. Поэтому бесполезно с ними бороться — это лишь радость мыши от того, что она может кусочек кожи от сапога откусить. И не надо заниматься ерундой.

А с новой концепцией нашего музея, думаю, выкрутятся, всё будет нормально. Скажут, что был эксперимент, который не удался.

Что была такая политическая ситуация, когда мы должны были заявить о себе… Я уже привык к подобным компаниям,

я здесь с 1947 года. Лучше не стало.

— Артур, на свое 75-летие вы утверждали, что ваши сердце и мой мозг уже проявились практически на сто процентов и вы лишь повторяете сделанное 30–40 лет назад или что–то подправляете, желая увидеть по–новому. К чему же привел процесс переоценки?

— А вот тут последние мои работы. (Показывает …) Это цикл «Омули», по названию моего хутора. Перешел я на такое вот натурально-предметное искусство только нынешним летом. Просто стало интересно делать именно так. Что-то бытийное в этом есть. Например, «Двери»: на фрагмент старой деревянной двери от сарая я прикрепил найденную, высушенную и расписанную мной шкуру, кусок хомута, лемех…

— Как вы оказались в Омули?

--Купили хутор в Валкской волости двадцать лет назад. Красивейшие места! У нас с Таткой

там четыре гектара леса, три гектара полей и лугов, до 30 плодовых деревьев — яблоки собираем. Сдаю землю в аренду, они что-то сажают, пашут. Эти последние работы я мог делать только там.

Жилой дом мы привели в полный порядок, а недавно закончили потрясающий камин. Есть большая мастерская на втором этаже огромного старого амбара, от которого оставались лишь стены. Именно здесь я писал свои акварели, полтора на полтора метра, которые потом были представлены у моего спонсора Юриса Савицкиса, сделавшего мою большую персональную выставку в своей гостинице на Кипсале. Прошел я через такой цветочный период, писал бесконечно, на продажу. Но поставил крест и больше никогда не вернусь к этим цветам. Главное, что эти

деньги никак не компенсируют твои моральные потери. Когда что-то для тебя слишком легко и просто, на автомате, это ведет к внутренней деградации.

— Один ваш коллега мне поведал, что во время учебы в Латвийской академии художеств ему до всего пришлось доходить самостоятельно. У вас была та же ситуация?

— Нет, у меня нормальные были педагоги, я всем им страшно благодарен. Потрясающий Лео Свемп. Конрад Убан, колоссальный технолог живописи, мог тебя остановить и час-полтора рассказывать, как надо писать... А еще все друзья — живописцы. Например, «тонкач» Вилис Озолс — мы его называли Вермеер Дельфтский. Уж не говорю о Борисе Берзиньше. Мастерские рядом, и мы друг к другу ходили бесконечно, обмен такой был. Так что в академии я получил очень много.

Латыши были настроены против советского искусства, потому что царил соцреализм, который, впрочем, я тоже не переношу.

Причем, эти работы были везде, куда ни шагнешь. Но многие что делали? Просто ходили по музею и смотрели, к примеру, бельгийскую живопись 30-х годов. Из нее вырос Янка Паулюк. Или была там работа «Собиратели картофеля» (ее мне Берзиньш показал), так Валдис Калнрозе — это один к одному, только размножено в нескольких десятках полотен. Та же гамма. Но — они были правы!

— Но ваша-то дипломная называлась вполне в духе соцреализма — «Портрет рабочего Новороссийского цементного завода»?!

—Тут целая история. На пятом курсе мы с графиком Гигой Гайсмой решили уехать в Норильск, самый северный в мире город. Оказывается, и такое бывает, Учишься-учишься, но вдруг наступает некий предел и в ажиотаже принимаешь радикальное решение. Мы с Гигой уже было и по академическому отпуску взяли. Но отец (в то время — проректор латвийской Сельхозакадемии), меня предупредил: если я хочу сломать себе жизнь, он мне поможет — завтра придет сержант из военкомата, и отправят меня в Барнаул (или где там были ракеты?). Пошел со мной на вокзал, заставил сдать билет. Я позвонил Гайсме — и она, наверно, тоже вздохнула облегченно. Так мы и остались в Риге.

А Петерис Упитис, который вел мастерскую книжной графики, уже потребовал меня исключить. Тогда я пошел к ректору, знаменитому Лео Свемпу. Мол, как так получается? Я сдал вступительные на пятерки и вы меня взяли сразу на второй курс. Теперь оканчиваю — и у меня все двойки?

— Действительно, как так?!

— Это чтобы вышибить из-за истории с Норильском нужно было мне две двойки записать. Свемп говорит: «Я ничего этого не подписывал. Поэтому делайте диплом. Что вы хотели делать?». — «По «Цементу» Гладкова». — «Вот и делайте». И я отправился в Новороссийск, где разворачивается действие этого романа. Набросал целую кучу портретов… На заседание кафедры

Свемп вызвал профессоров, разложил все эти эскизы на полу: «Ну, что мы будем решать с Никитиным? Такие великолепные портреты — как же он не окончит академию?

Это же невозможно!». И прикрепили меня с этим дипломом к Упитису. А портреты у меня были офортные, и, по-моему, в такой технике никто никогда их не делал. Не даром еще на третьем курсе музей купил у меня «Портрет пчеловода»…

На защите тогда обязательно присутствовала комиссия из Москвы. Выступает Упитис: «Это страшный студент, вечно играл на гитаре, никогда не работал, он меня измучил»… Вновь подключается ректор: «Приношу извинения уважаемой комиссии за выступление профессора Упитиса. Здесь либо его несдержанность, либо плохое воспитание». Прямым текстом! И продолжает: «Единственное могу сказать. Против этого студента никаких возражений не имею. Он всегда отлично владел техникой. А то, что эти портреты отличного качества, вы и сами видите». Я думал, что будет «пятерка», и после защиты мы с Берзиньшем, конечно, отправились в бар. Однако почему-то поставили «четыре».

Но потом мы с Таткой, возвращаясь из свадебного путешествия, заезжаем в Москву, а там как раз выставка лучших дипломных работ с 1962 года. Смотрим — мои портреты висят, с оценкой «отлично». (Смеется.) Так что государственная экзаменационная комиссия меня оценила.

—Извините, а почему вы в паспорте записали себя татарином, а не русским, по отцу?

— Отца с нами очень долго не было. Он воевал, служил войсковым разведчиком. Начал с Финской кампании (1939-1940 годов — Rus.lsm.lv). Потом о нем долго не было вестей. Позже оказалось, что Петр Семенович Никитин в 43-м попал в гоминдановскую тюрьму, к чанкайшистам. Чудом остался жив. Вернулся в Питер, там его допрашивали… Судьба жуткая, конечно.

Так что мной занимались бабушка и дедушка Асфандьяровы, мамины родители. Из блокадного Ленинграда меня, пятилетнего, привез к ним на Южный Урал солдат, спасенный мамой — военным хирургом. Я был полутрупом. Но у бабушки хранились золотые монеты, она купила на них только что появившийся пенициллин, это меня и вернуло к жизни.

Бабушка по-русски вообще не знала, и я стал говорить по-татарски. Мама с бабушкой даже переписку вели еще арабской вязью.

Деда два раза раскулачивали, я не знаю, как он вообще это выдержал... Я конечно, им очень признателен, поэтому и записал себя татарином.

— Если не ошибаюсь, рисованием маленький Артур увлекся лет с двух?

— Да, в Ленинграде. После Урала мы оказались на Украине. Забрал нас в конце войны отчим, офицер-артиллерист. Пробивной был мужик — целый вагон заняли. А в Ригу маму пригласил знаменитый Паул Страдиньш, который, как и она, оканчивал 1-ю Медицинскую академию. Потом отчима посадили по 58-й статье («Контрреволюционные преступления» — Rus.lsm.lv) и мама одна тянула на себе меня, сестру и бабушку.

— По стопам мамы вы поступили в мединститут — и ушли после третьего курса. Но эти годы потрачены не зря, во всяком случае, знание строения человеческого тела весьма пригодилось художнику Никитину?

— Дело не в этом. А в том, что рижский мединститут в те времена — это очень сильная профессура, из Петербурга и из Москвы. Такие личности, как анатом Калнберг. Или Беленький, один из крупнейших фармакологов Союза. Не говорю уже о Богоявленском — гистология. Умнейшие люди! Слушая их лекции, ты получал громадный багаж мышления! Теперь отдаю себе отчет, что мышление, образованность, высокая культура — прежде всего. Мозг так устроен, что все идет в одно направление, работает на призвание, на профессию.

Невежда никогда не может быть хорошим художником, железно. Все эти всплески таланта и т.п. — детский сад.

— Как вы пережили ситуацию, когда в августе 1976-го, аккурат на ваше 40-летие, у вас сгорела мастерская?

— Дом тот строился по литовскому проекту, электропроводка была алюминиевая. Тогда на 10 тысяч квартир полагалось 12 мастерских для людей искусства. И я получил! Правда, два раза вылетал из списка претендентов.

Был у нас такой художник Мурниекс. И был известный французский художник-модернист, Бернар Бюффе. Очень резкий, жесткий, антигуманный такой —Мурниекс взял все это на вооружение. Интересно, что

он ненавидел все советское — однако сопровождал делегации, потом делал отчеты, куда следует. Такой ненавистник советского, работавший на советскую власть.

И вот работает комиссия по новым мастерским, я прихожу в Союз художников на утверждение моей кандидатуры. Вдруг является Мурниекс: «На каком основании здесь какой-то художничек получает мастерскую, а мы, латыши, ничего не получаем?!». Ему говорят: «Дело в том, что по закону, если он участвует во всесоюзных и международных выставках, ему полагается мастерская». — «Но это же безобразие!». И тут кто-то из членов ЦК спрашивает: «Простите, а вы кто?» — «Я Лаймон Мурниекс!». — «Вы же не член комиссии? Ну, и уйдите, пожалуйста. Вас это не касается». Я пошел в ЦК, была там такая Дзидра Яновна в идеологическом отделе. Уточняет:

«Вы тот Никитин, который оформил кафе «13 стульев» и «Янис»?.. Так о чем речь?». — «Мастерскую не дают». — «Вам?!»

Словом, просторное помещение на Вайдавас я получил. Какое было счастье! Раньше-то я работал в маленькой мастерской Союза художников на набережной, где трудился литографом-печатником.

Когда на Вайдавас все погибло в пожаре, для меня это был толчок, конечно! Ну, что сгорело — то сгорело. Там же растворители, химикаты, — конечно, взорвалось. А доканчивают всегда пожарные. Главное, что я потерял потрясающие оттиски своих литографий. Это были портреты: Паулюк, Паул Душкин, еще какие-то французы, англичане, немцы… Наброски портрета Высоцкого на рояле лежали, но пожарные дали туда мощной струей.

Но знаете, не было бы счастья… Я и не думал, что ко мне так хорошо относятся! Решил я свою дату все же отметить. Вечером купил закусь всякую, три бутылки водки.

Первый пришел Янка Паулюк. Потом Толя Лебедев явился, архитектор и художник. Борис Берзиньш позвонил…

Со стороны моей Татки подтянулись знакомые. Стол накрыли. Я-то не обратил внимания, но Татка рассказывала, что когда гости ушли, она начала убирать — и обнаружила деньги. А чуть позже меня вызвал Пастернак, директор Худфонда.: «На вот тебе две тысячи, как понимаю, ты в полном прогаре».

А тут звонит вдова художника Семена Гельберга (известна его картина «Друзья мира»: военные летчики кормят голубей в послевоенном летнем, пронизанном солнцем, рижском парке. — Н.М.): «Муж умер, может быть, купите что-то из холстов?». И как только у меня побелили стены, занялся портретами. Практически все холсты Гельберга использовал для них и сделал большую выставку портрета в Булдури.

— Что же покажете на августовской юбилейной выставке?

— Самое новое, деревянные вещи, выставлю обязательно. Кроме тех, что сейчас у меня в Риге, есть еще и громадные раскрашенные дубовые бревна на мощной фанере. Татка предложила дать циклу название «Вечерние метаморфозы», но я решил, что лучше так назову новые акварели. И обязательно покажу все, что вернулось из Германии.

Надо подкрепить экспозицию и портретами — показать, что и реализмом я владею.

— Вообще-то вполне могло бы набраться и на целую серию выставок, которые открывались бы в течение года? Скажем, сформированных по европейскому принципу: только портреты, только скульптура, только графика, только абстракция…

— Этим надо заниматься, а я не буду. …К тому же, симпатичные были люди эти французские Болдыревы, но, к сожалению, много моего у них так и осталось, числом до 30-ти. Сильные работы, среди которых портреты Беллы Ахмадулиной и Евтушенко. И немало красивых пастелей — Париж, Сена. Но

что делать, без потерь не бывает. Потери — это обязательное условие искусства.